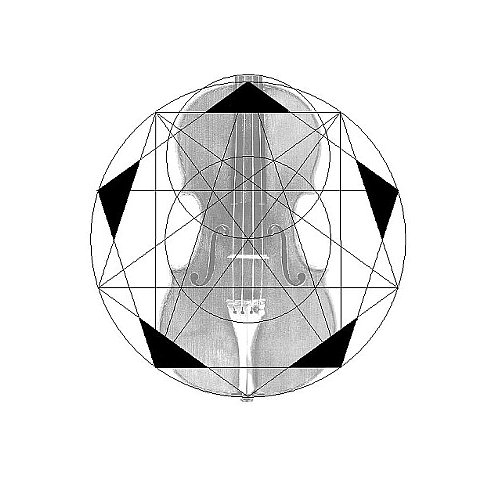

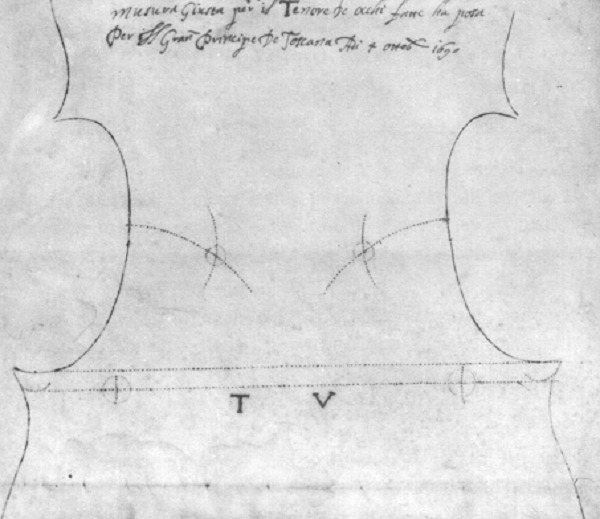

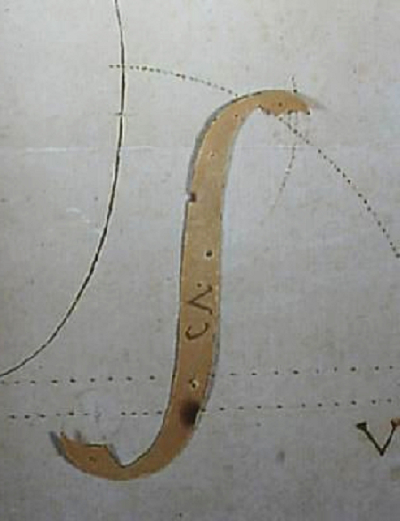

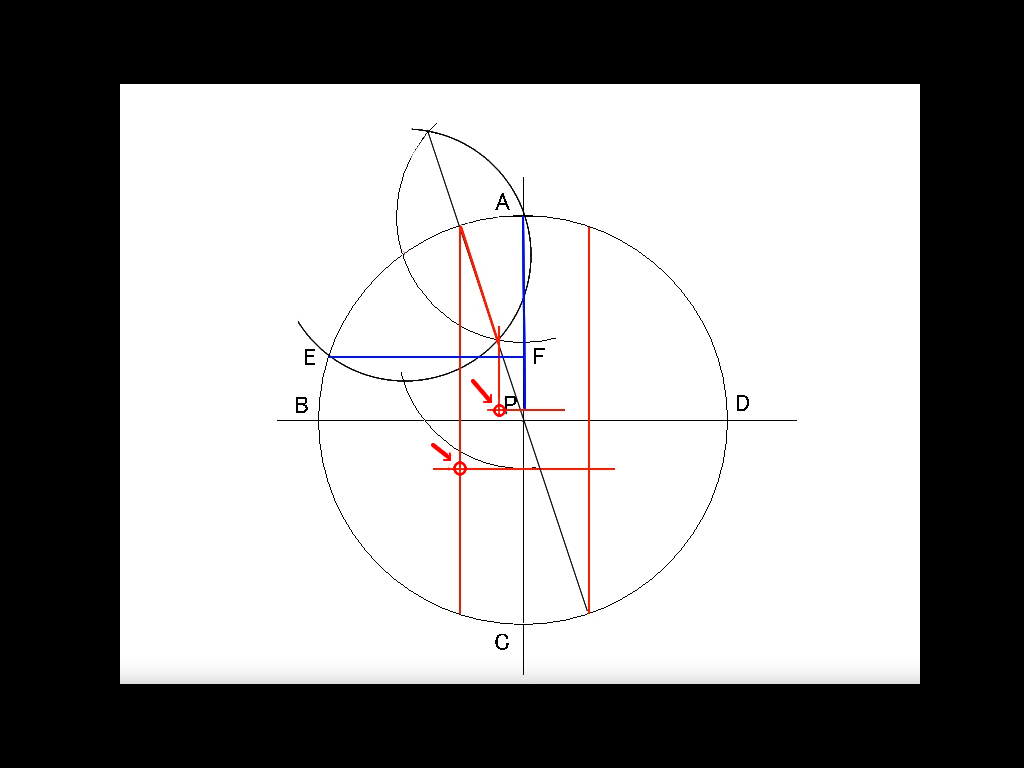

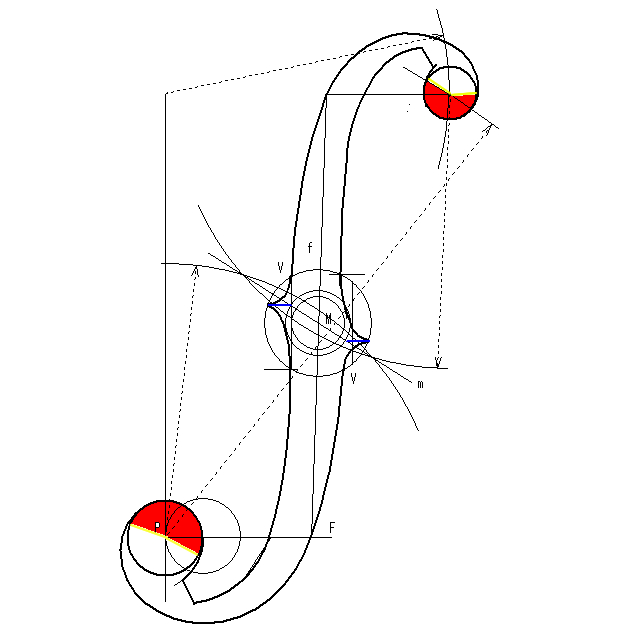

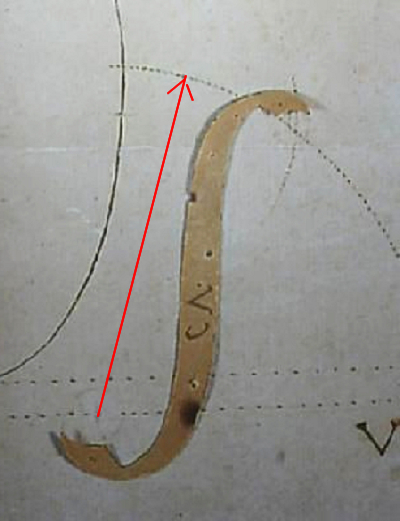

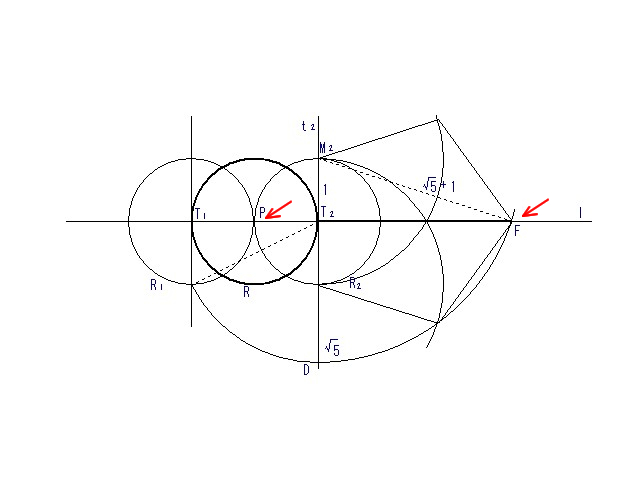

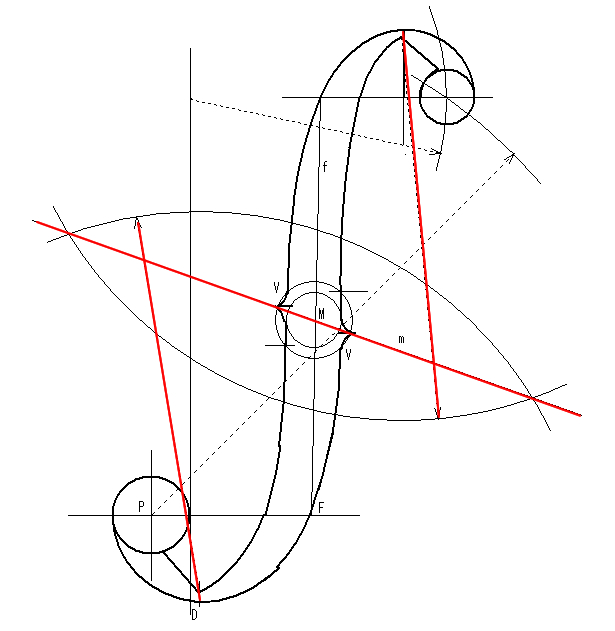

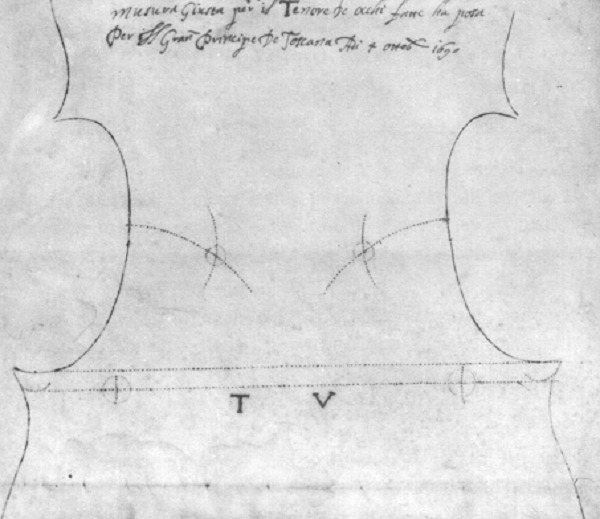

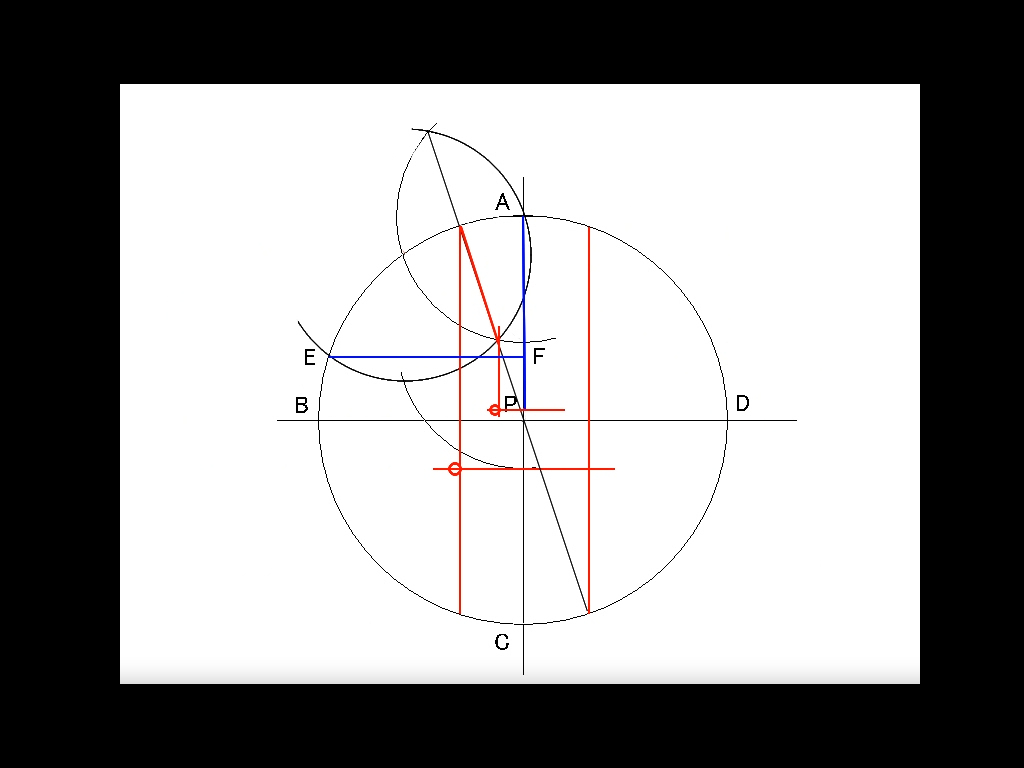

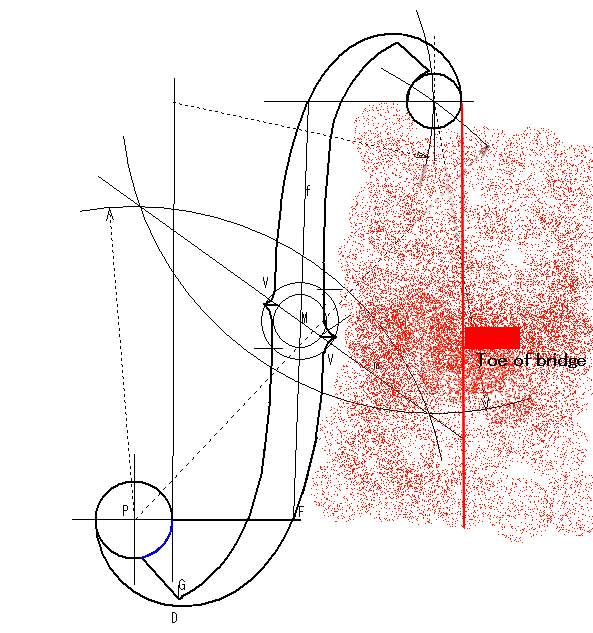

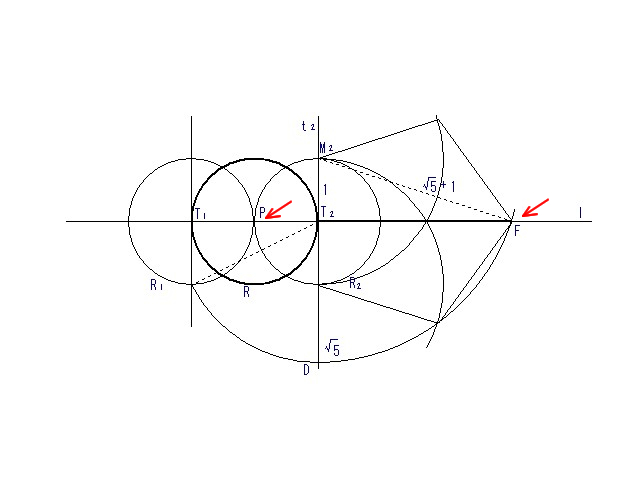

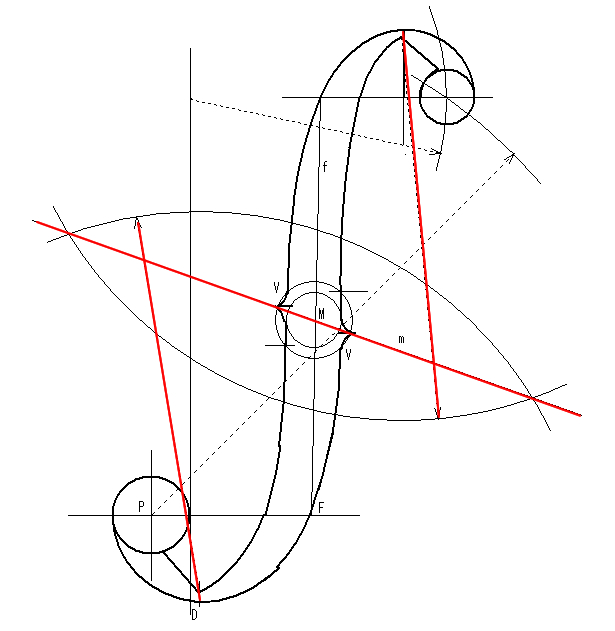

ストラディヴァリが、上部、下部の二つの円孔の中心点を求めた図

この図は、ネックの仕込みを現代のほぞ(蟻溝)ではなく、胴板に釘で打ち付けたことにより派生する、

胴体の中心線にネックの中心線が合わない事の修正の為に、歪まされた胴板を紙の上に伏せて外廓を描き、歪んだ胴体にf字孔を調和させる為に使われたのである。

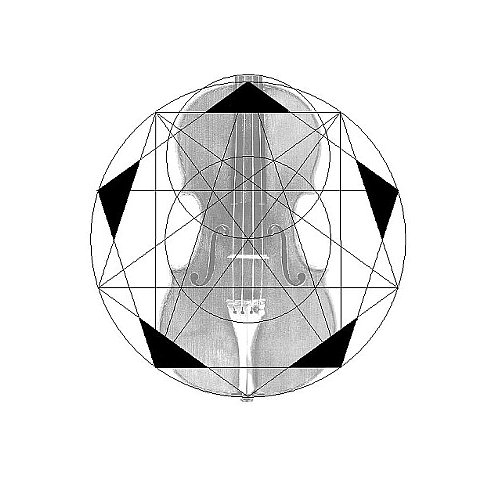

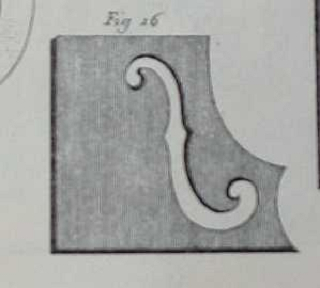

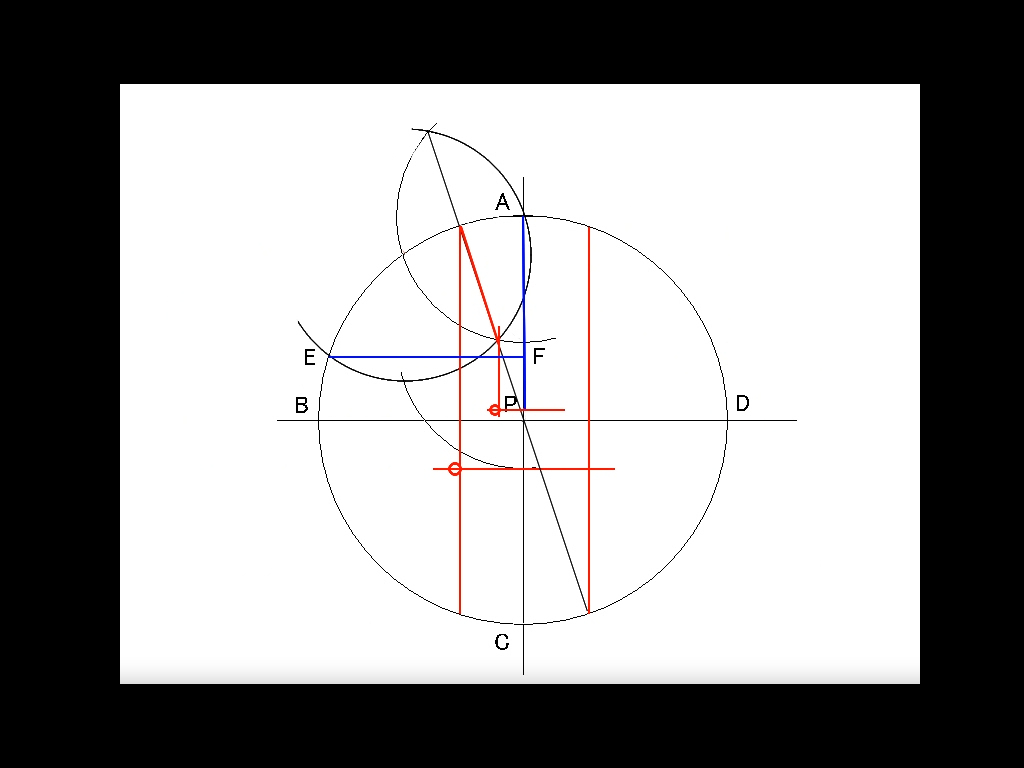

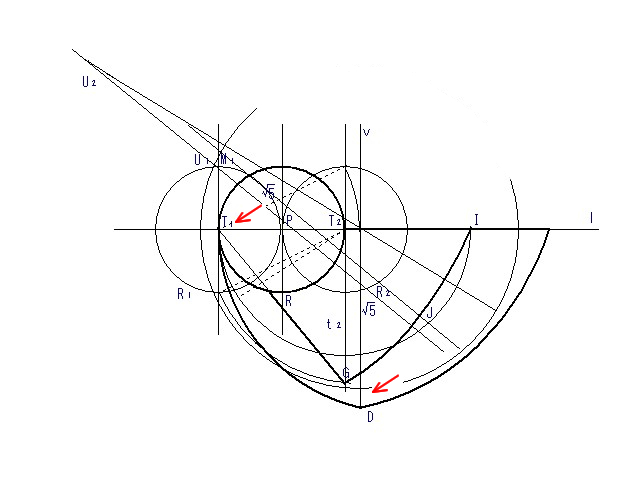

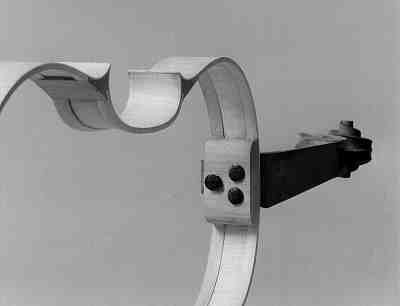

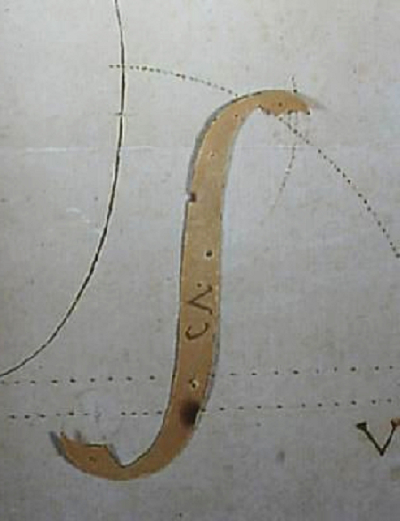

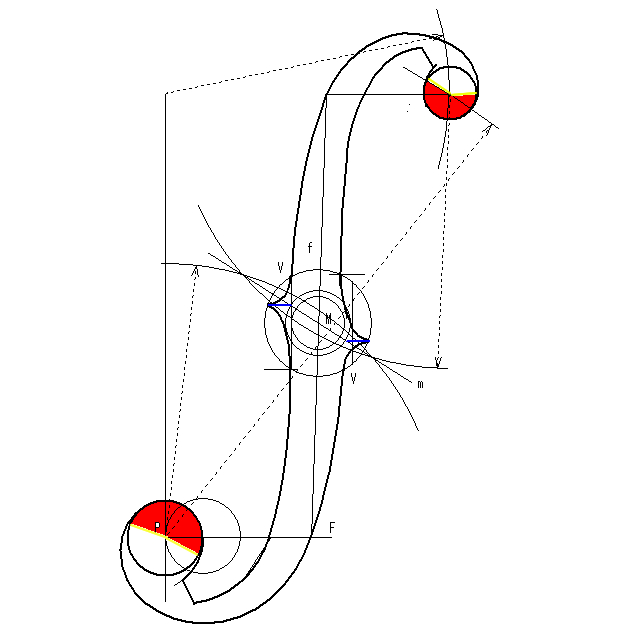

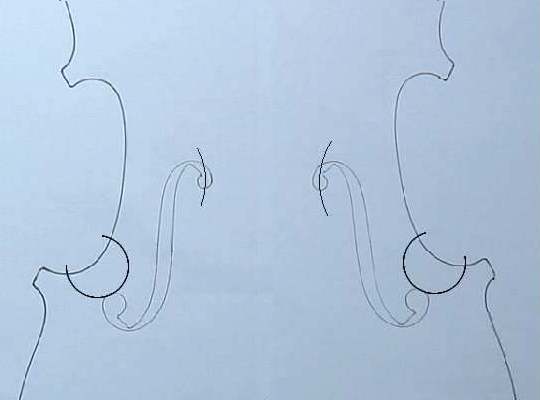

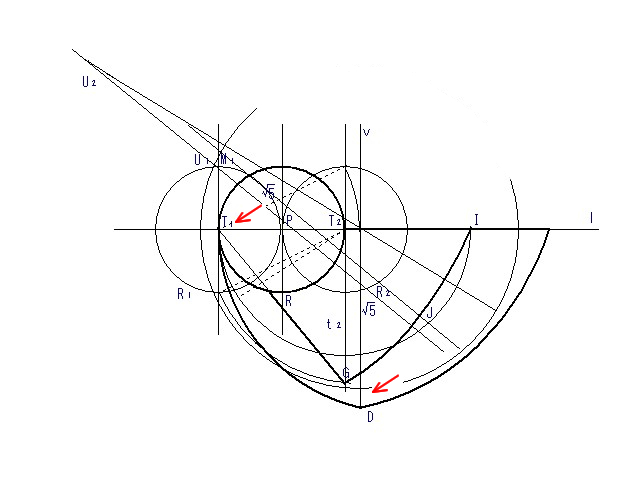

上部、下部の二つの円孔の傾斜に関係なく使える、ストラディヴァリの上部、下部の二つの円孔を繋ぐスーパー型紙

このスーパー型紙の注目点は、

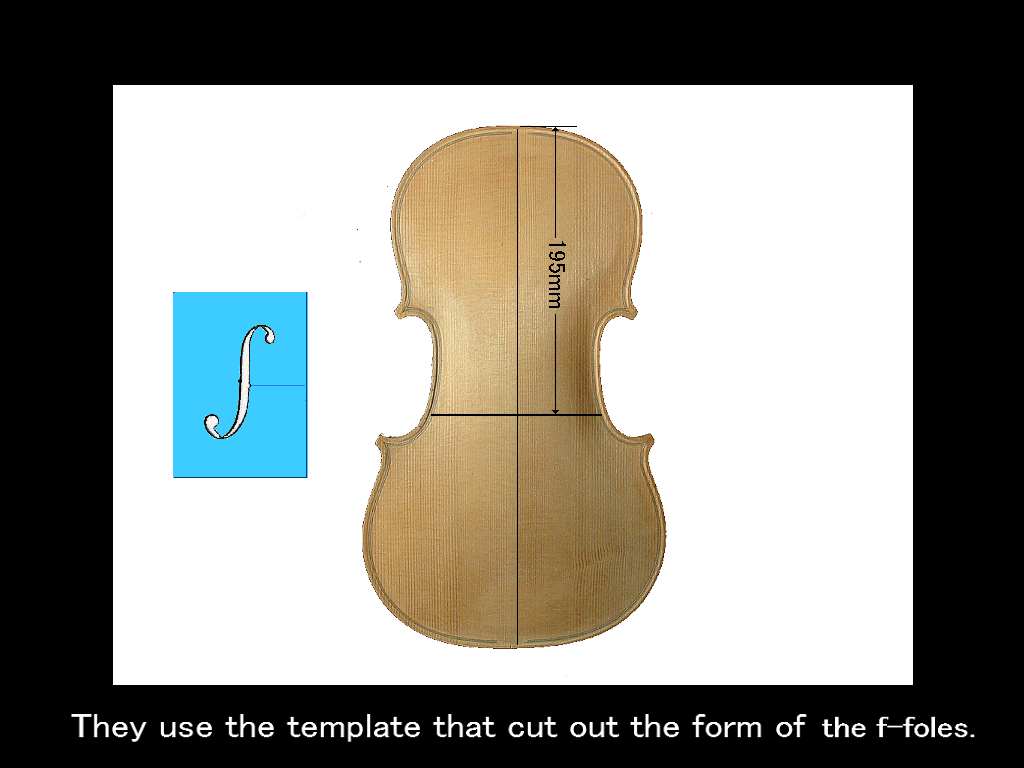

f孔の型紙において切り欠きの位置が最重要事項であると考える現代の総ての製作者は、型紙の切り欠きを基準に転写するが、

ストラディヴァリのスーパー型紙には、切り欠きの位置を示す印がないのである。

ストラディヴァリにとって、切り欠きの位置とは195~196mmと言う固定値ではなく、全長から求められた上下の円孔により決定される流動的な位置なのである。

即ち、左右の切り欠きの位置は中心線に左右線対称ではなく、僅かに歪まされた胴体(顔)に合わせて上下に差があり、

また切り欠きの段差もf孔の傾きの違いを反映して、左右で同じではないのである。

そして、この手法は、人間の顔と同じく、同一が存在しないという唯一性(unicum ラ)、表情の中の強調された不均衡(contrapposto

伊)、

そして調和ある暖かさ(umano 伊)をヴァイオリンに与えるのである。

この素晴らしいストラディヴァリの発想が理解できないと、何年ヴァイオリン製作に携わろうと、

ヴァイオリンらしき模作が作れるだけで、歪の中で調和を持った真のヴァイオリンは作れないのである。

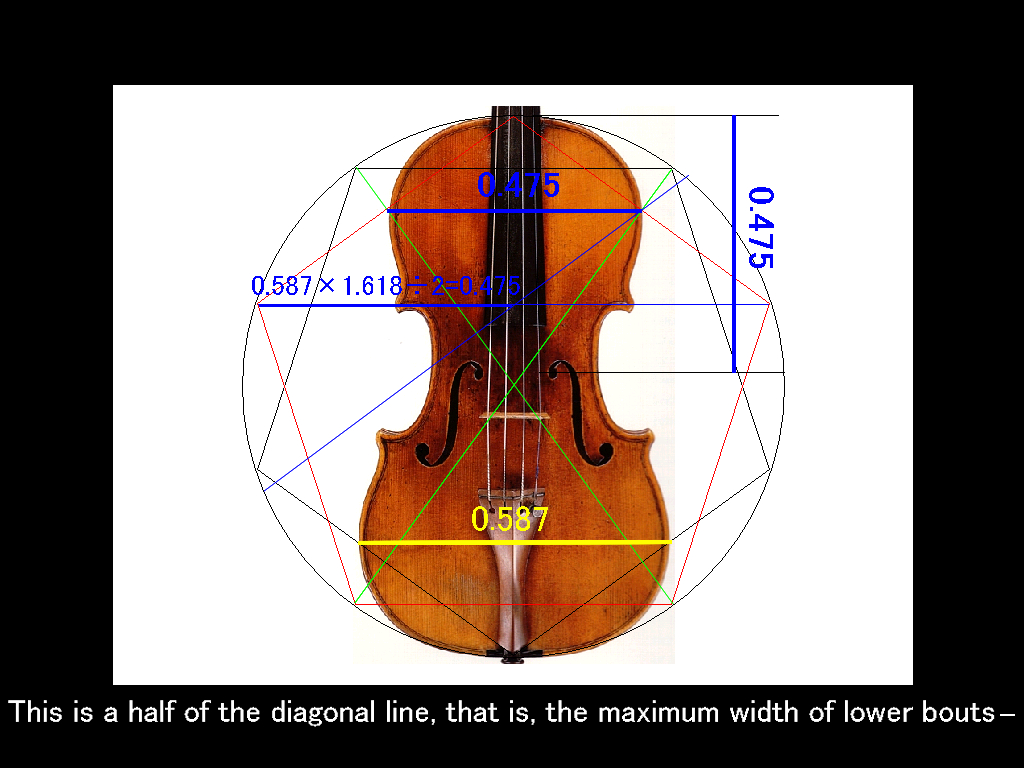

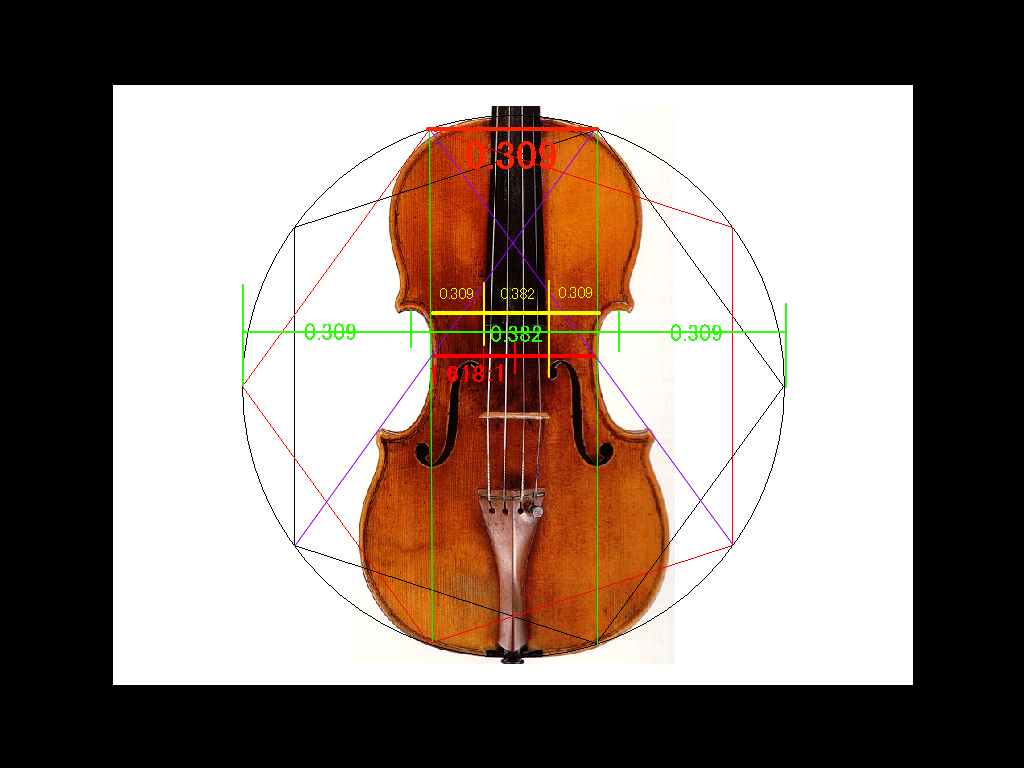

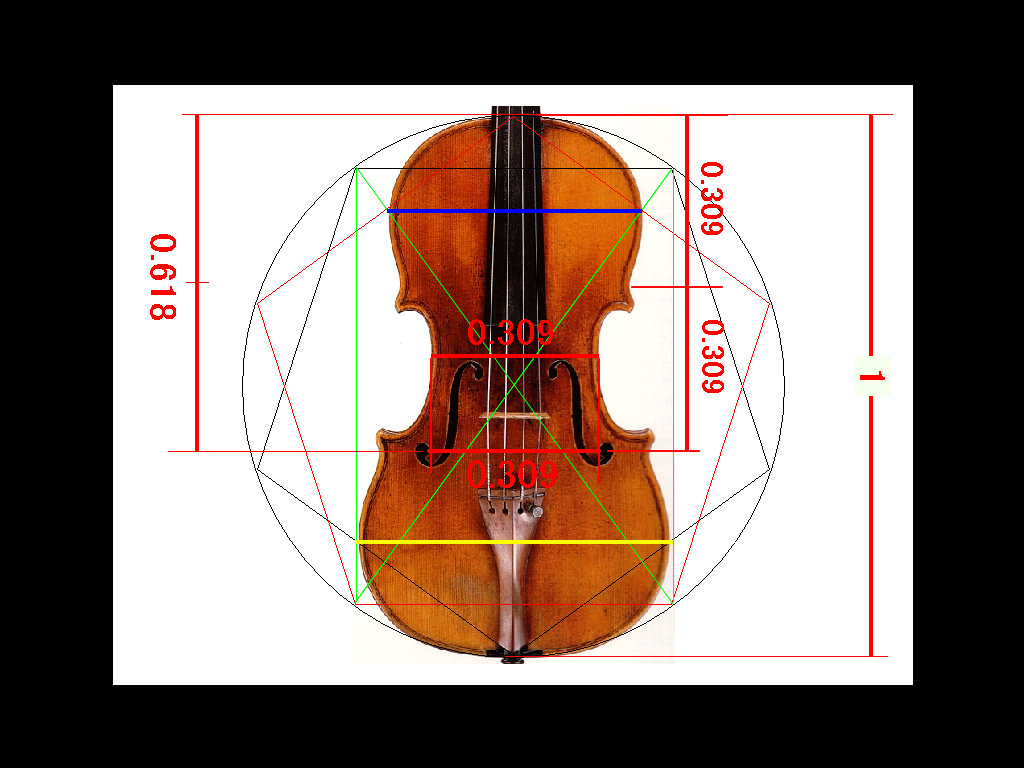

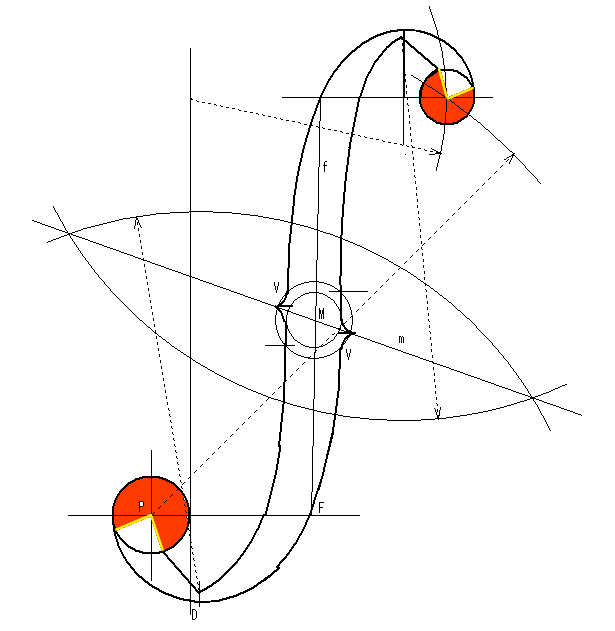

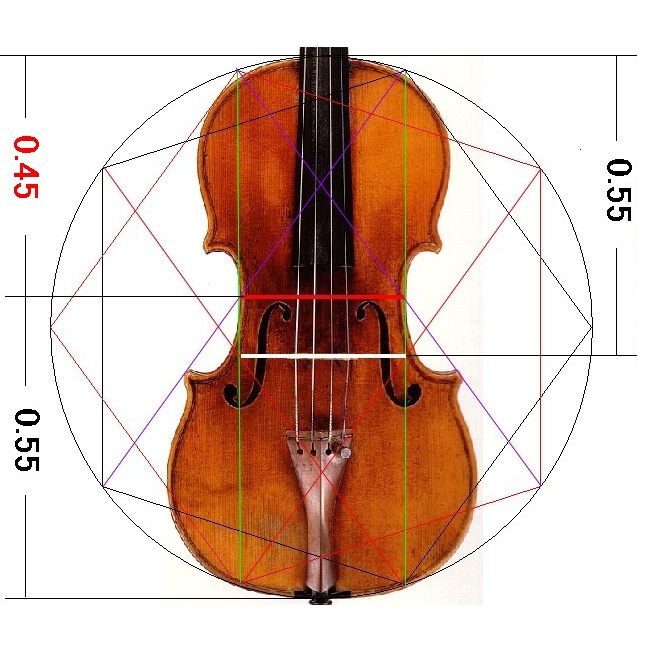

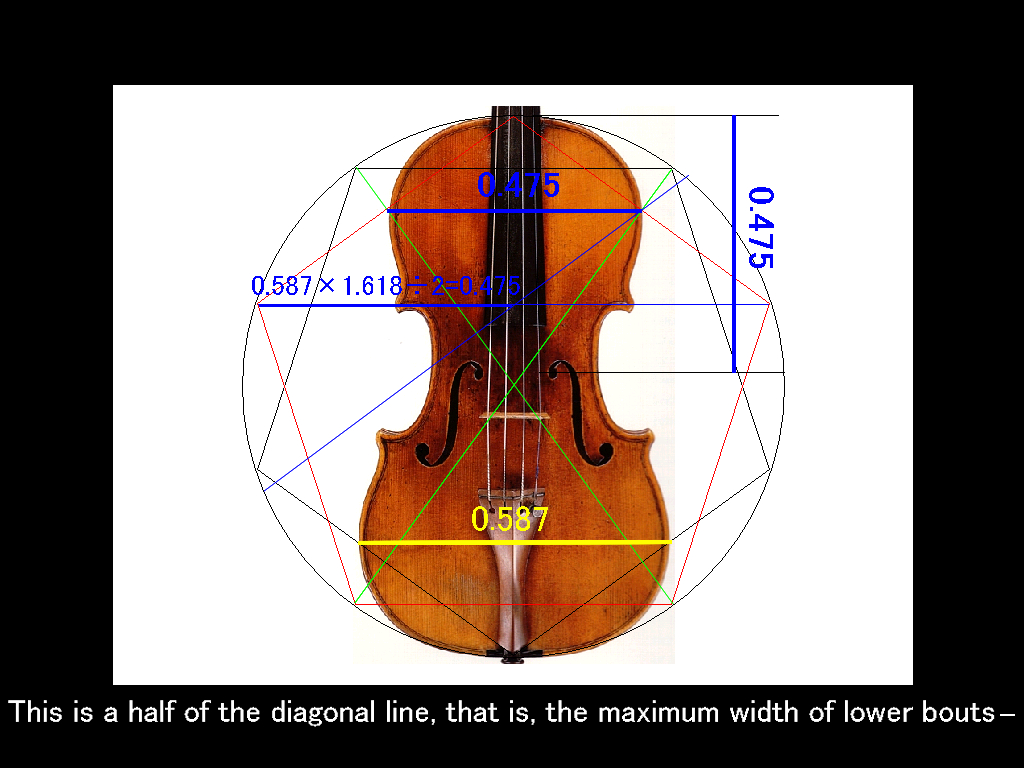

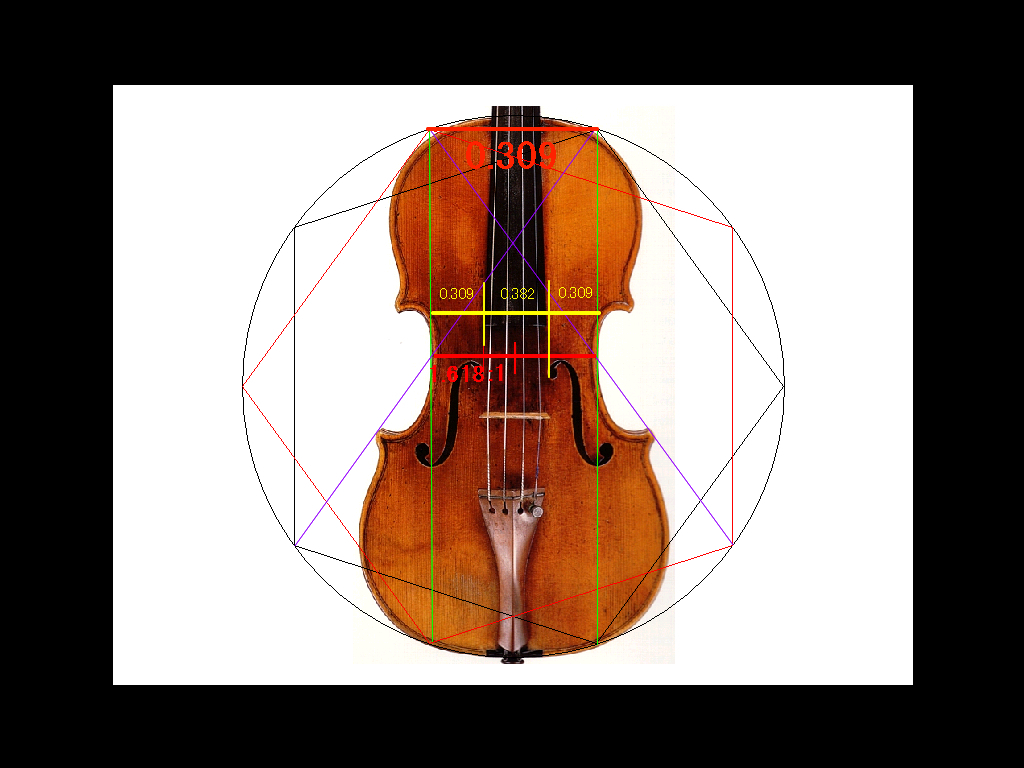

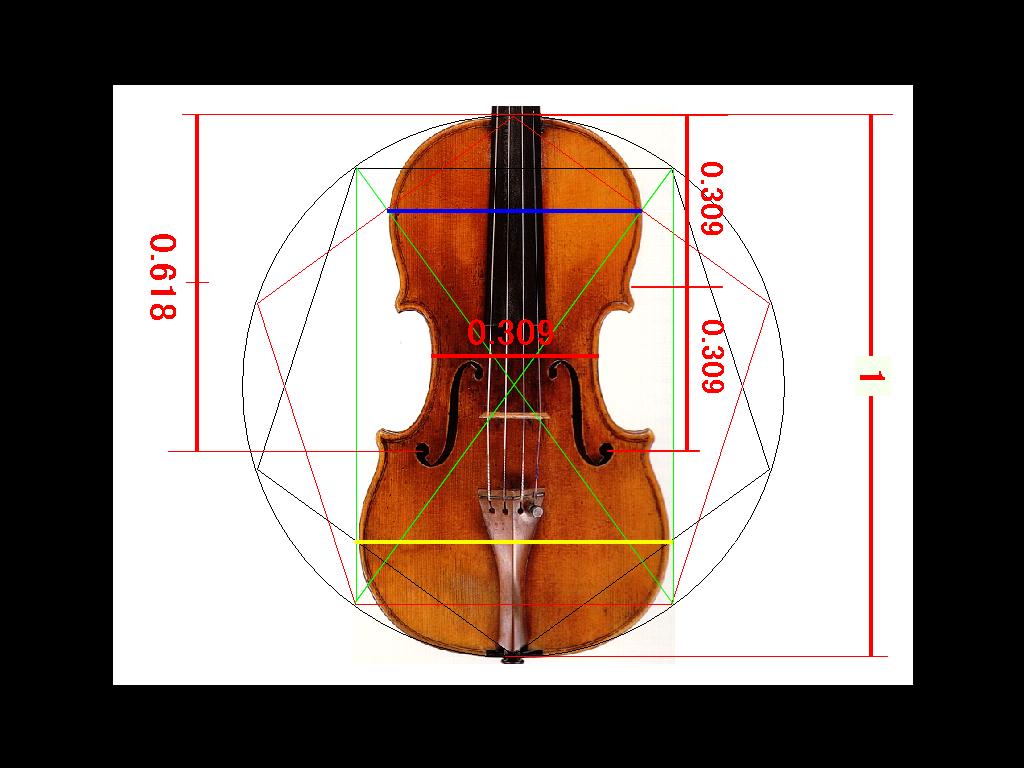

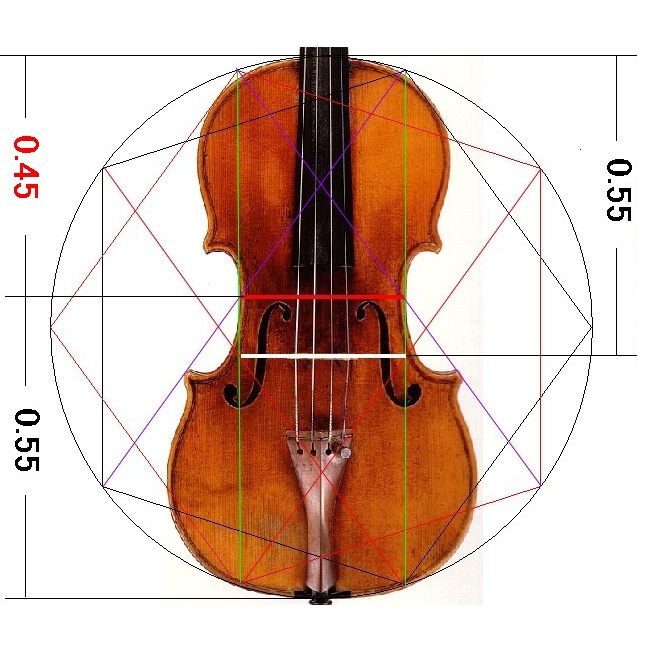

上部の円孔の縦位置は、上部最大幅と同値であり、この上部最大幅は楽器の胴長に内接する正五角形の一辺である下部最大幅の1.618倍(黄金比)の半分である。

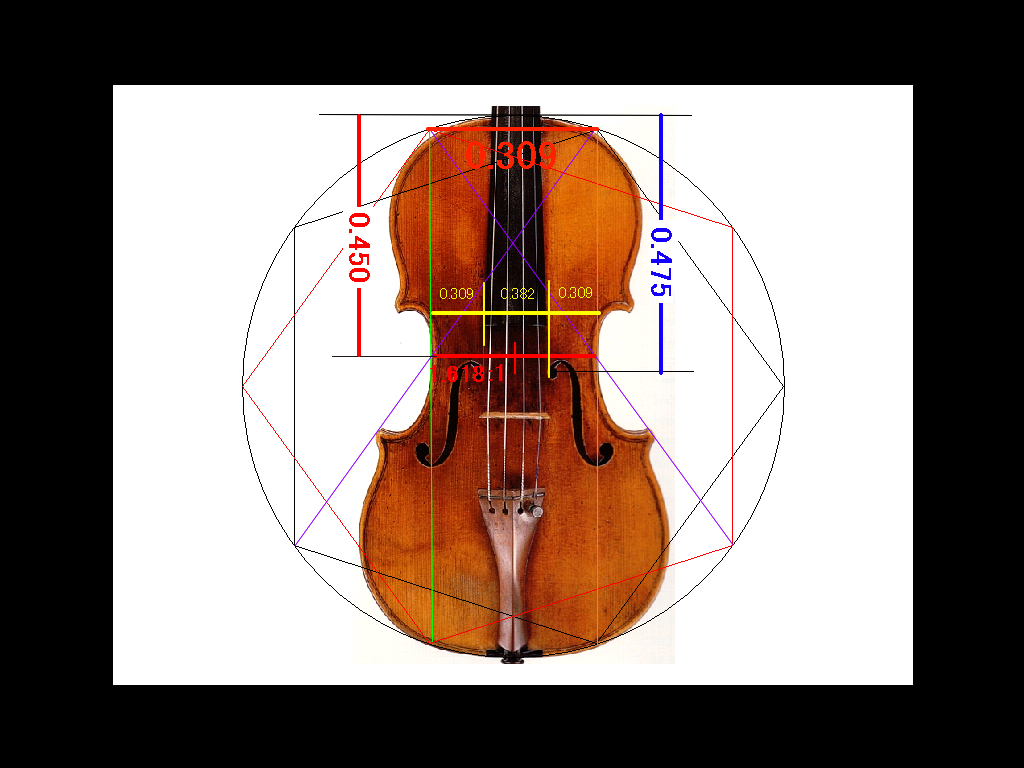

上部の円孔の縦位置は、上部最大幅と同値の0.475であり、

この上部最大幅は楽器の胴長に内接する正五角形の一辺である下部最大幅0.587の1.618倍(黄金比)の1/2である。

胴長(1)×0.587×1.618÷2=0.475

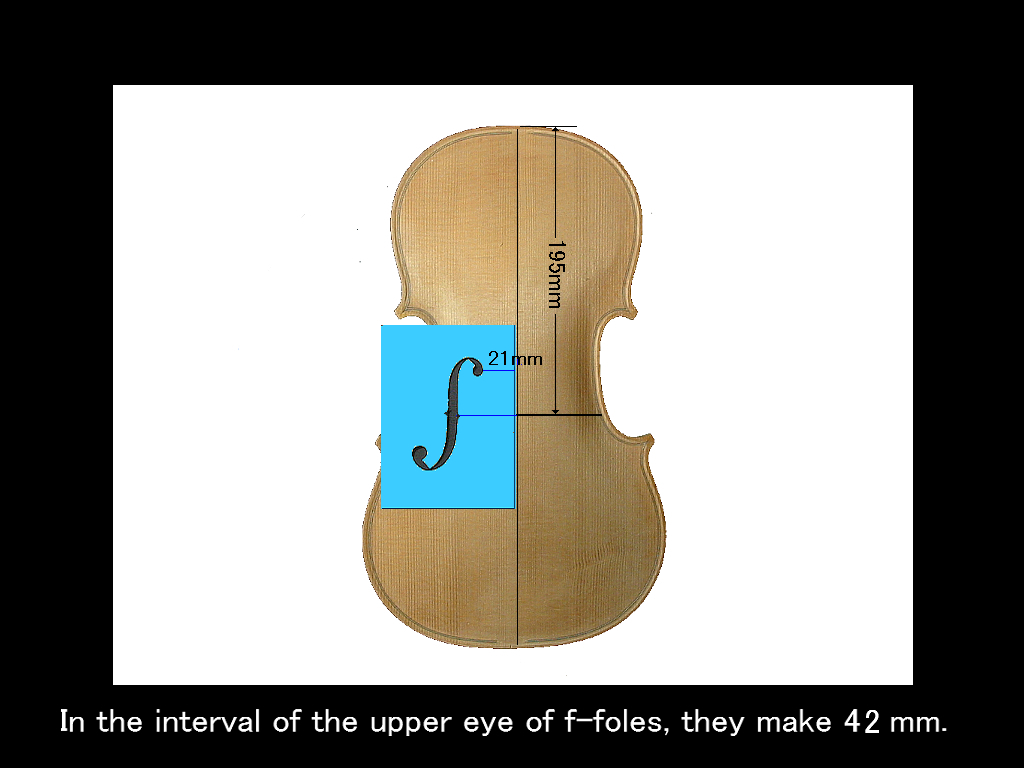

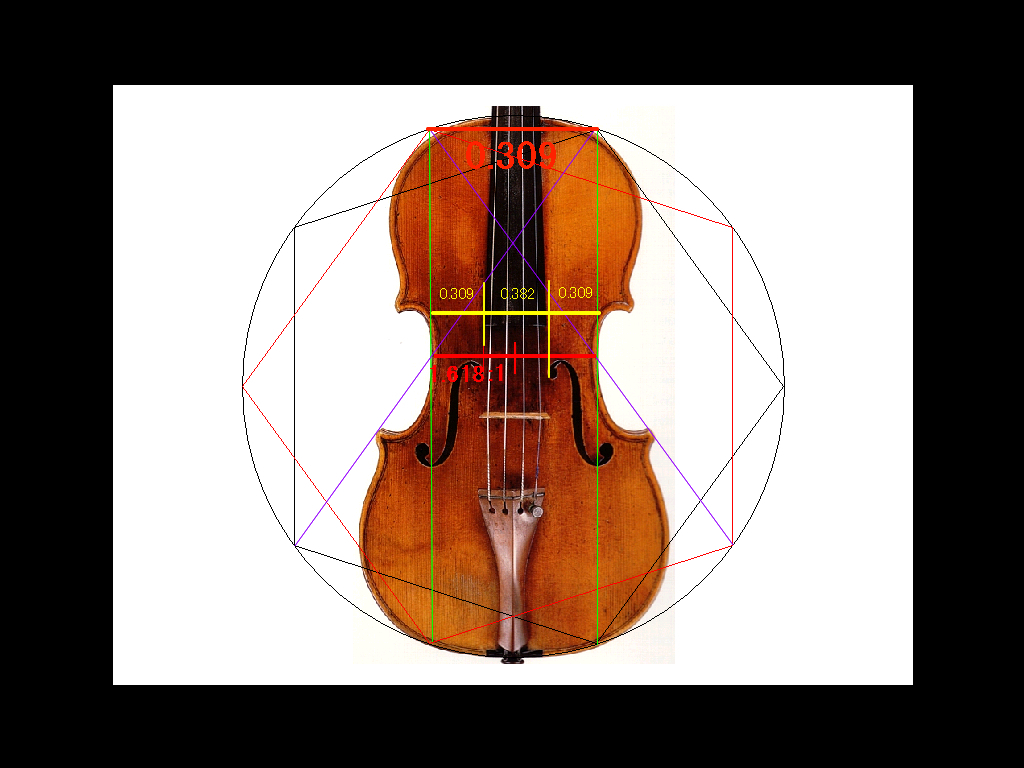

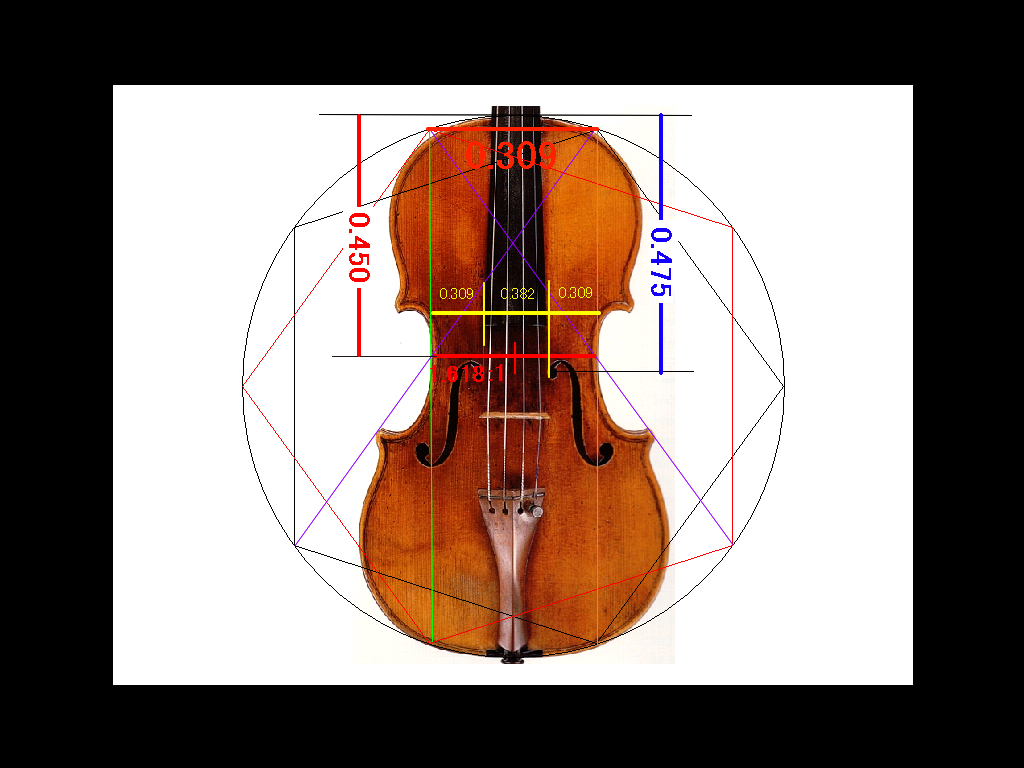

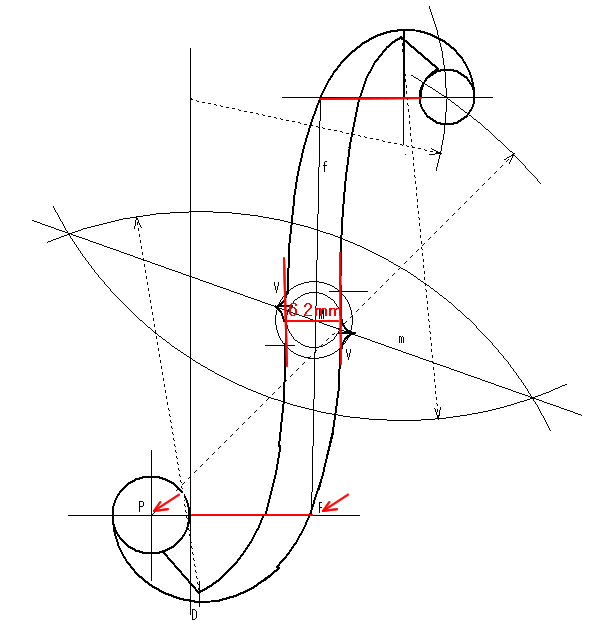

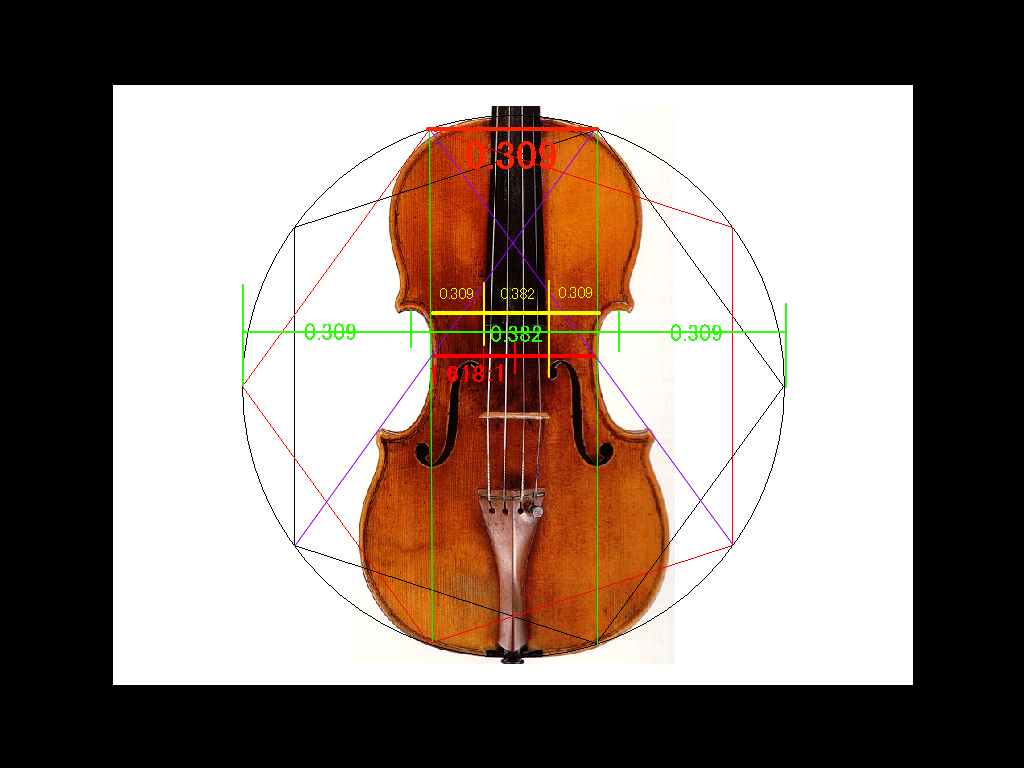

上部の円孔の横位置は、胴長に内接する正十角形の一辺0.309の中央部最小幅の半分を黄金分割する点を中心点とするか、または接点とするかである。

即ち、上部の円孔の間隔は、中央部最小幅を1とすると、0.382である

胴長を1とすると、

胴長(1)×0.309×〔1-(0.309×2)〕=0.118

胴長を356㎜とすると 356×0.118=42㎜である

画像は、接点である

ー注ー

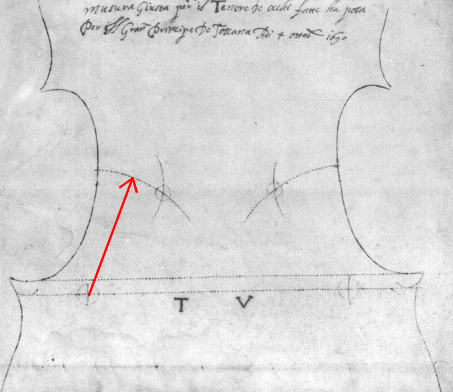

中央部最小幅(上部から0.450)と上部の円孔の縦位置(上部から0.475)は同じではない。(上部の円孔の僅かに上の赤線の位置が中央部最小幅を示す)

これにより上部の円孔の縦位置での幅は中央部最小幅より僅かに増えるが、ヴァイオリンで0.3mmほどなので計算上は、同値とする。

上部のコーナー下カーブの二つの中心の位置も、胴長を1とすると、間隔は0.382である

素晴らしい比率の連鎖が見られる

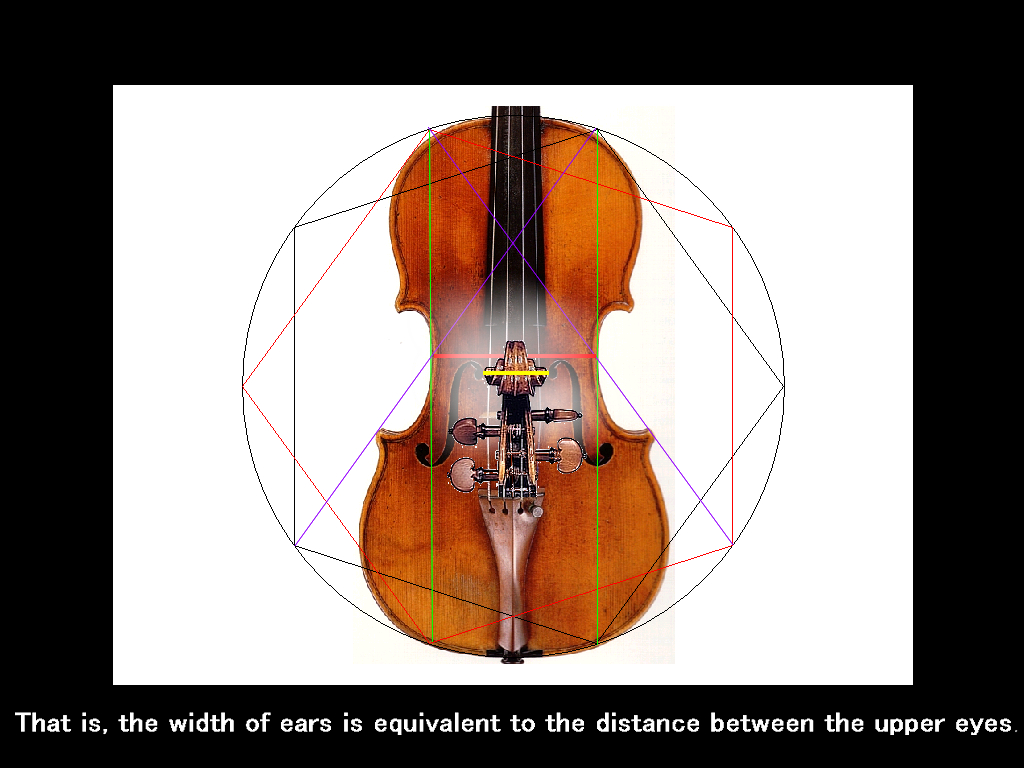

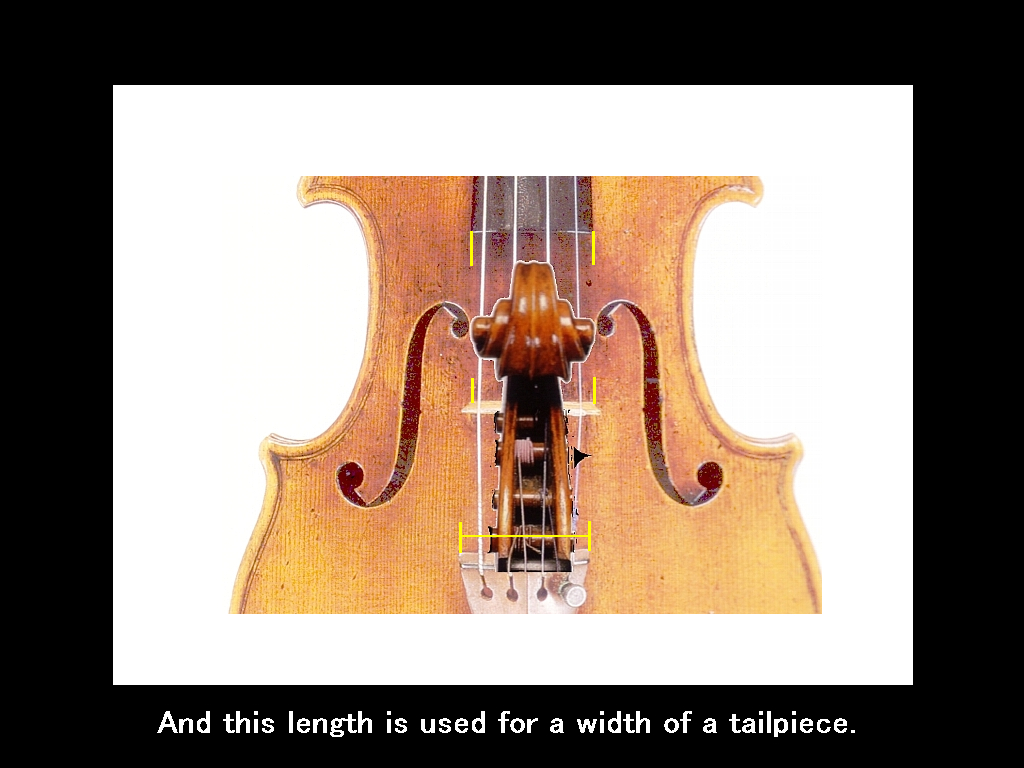

また、この間隔は、渦巻きの幅でもある

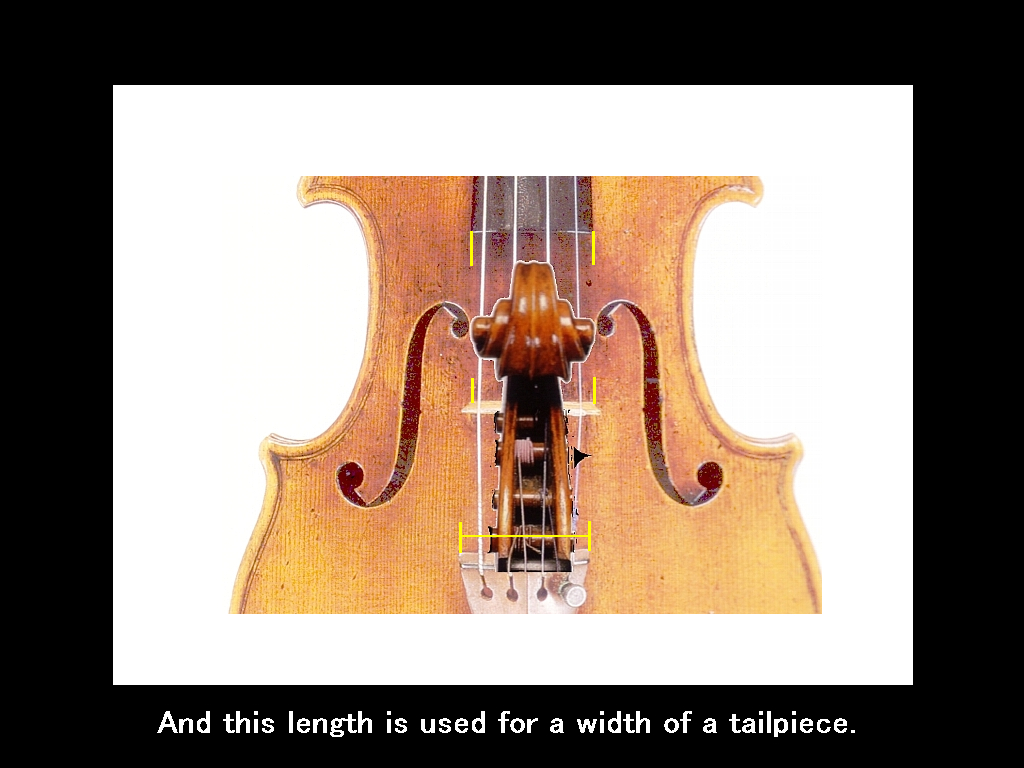

そして、この間隔は、指板の下幅、駒の足幅、そして尾止め板の幅でもある

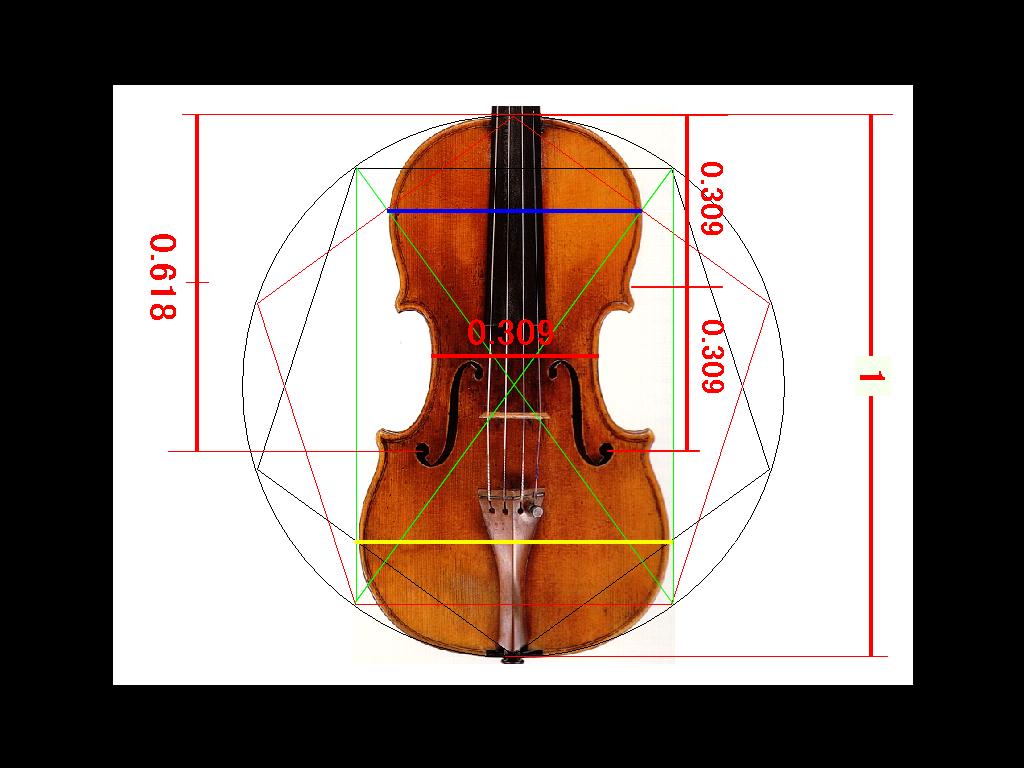

次に、下部の円孔の縦位置を考えてみる、

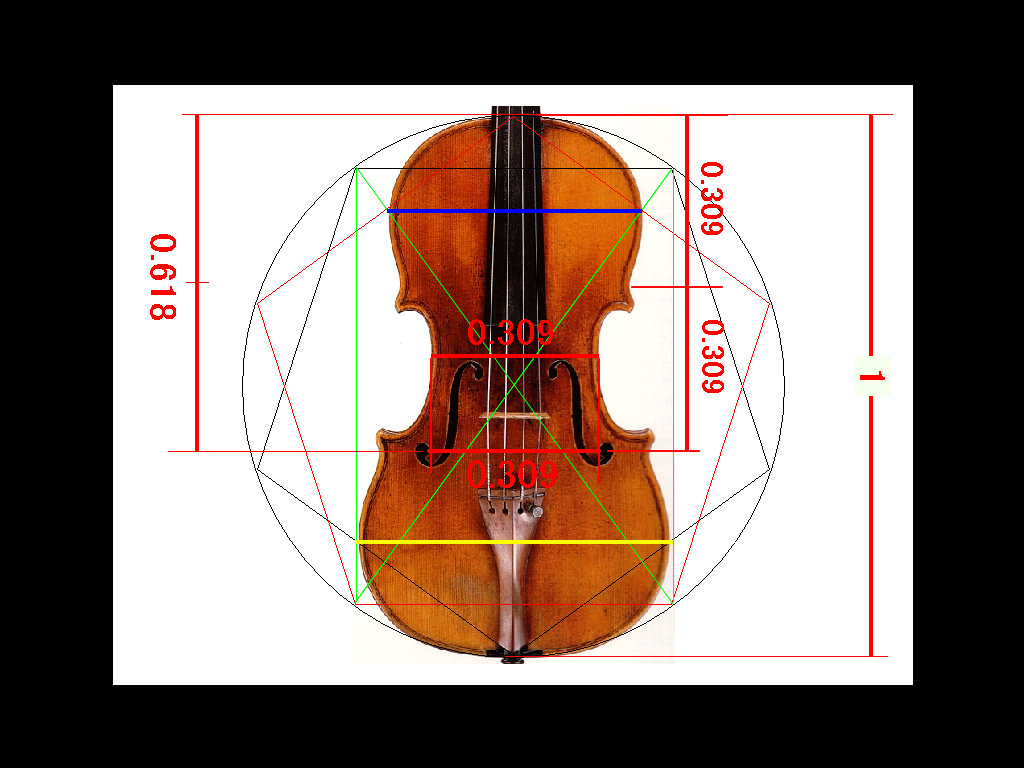

下部の円孔の縦位置は、胴長に内接する正十角形の一辺0.309の中央部最小幅の2倍である。

即ち、0.618は胴長に対して黄金比である。

胴長に内接する正十角形の一辺0.309は、半径に対して黄金比である。

胴長(1)×(0.309×2)=0.618

上図での注目点として、上部から0.309の位置に、上部コーナー上カーブの中心点がある。

私が、下部円孔の縦位置を胴長(1)×0.618としないで、胴長(1)×(0.309×2)=0.618とする理由でもある。

上部から0.309の位置については、

ストラディヴァリの内枠に見る秘密が求められる動画を参照ください。

下部の円孔の横位置は、0.309の中央部最小幅を中心点とするか、または接点とするかである。

画像は、接点である

胴長(1)×0.309=0.309

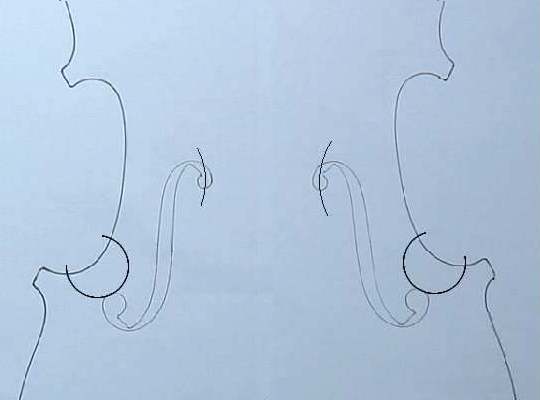

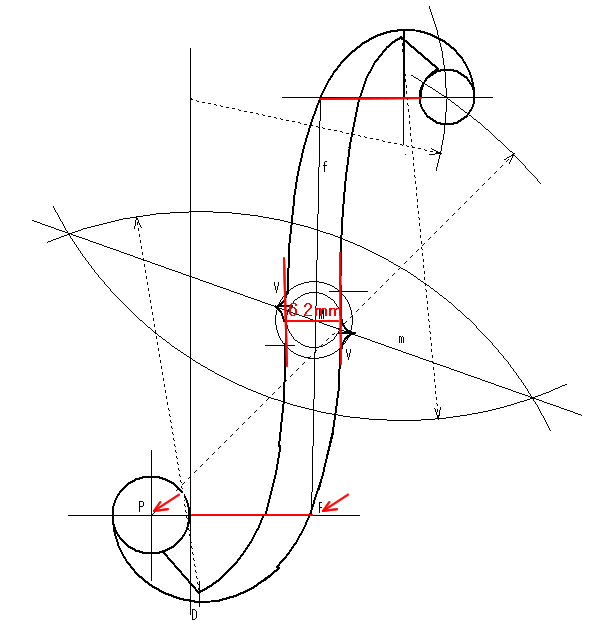

ここで興味深いことは、上部、下部の円孔の横位置で、基準線に対して中心点とするか、または接点とするかである。

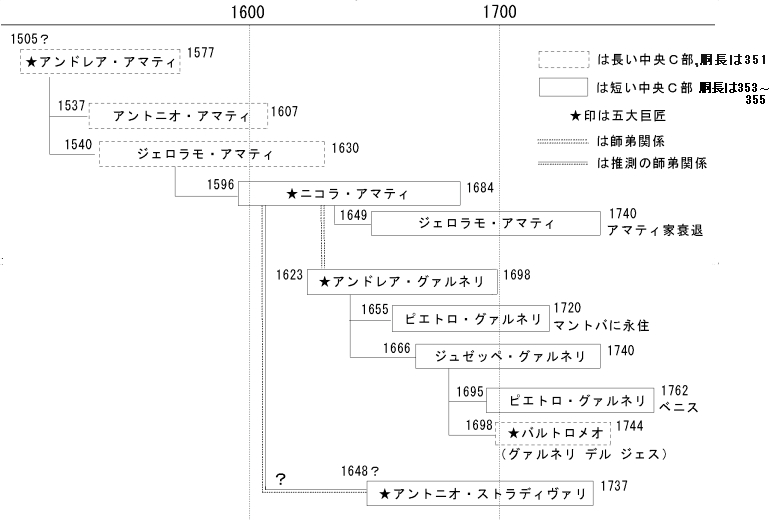

二コロ・アマティ及び、アンドレア・グァルネリや二コロ・アマティを尊敬したバルトロメオ・ジュゼッペ・グァルネリ「通称 Guarneri del

Jesu 1698~1744」は、上部、下部の円孔の横位置で、基準線上に各円弧の中心点を取っている。

此の為に上部の円孔間がストラディヴァリより上部の円孔の直径分、約6㎜狭くなる。 いや、ストラディヴァリがアマティ派から抜け出る為に、基準線を外し円孔を接線で取るように変えたと言う方が正しいのだが。

アマティ派は、上部、下部の円孔の横位置で、基準線上に各円弧の中心点を取る

ストラディヴァリは、上部、下部の円孔の横位置で、基準線を各円弧の接線に取り、横に広げた。

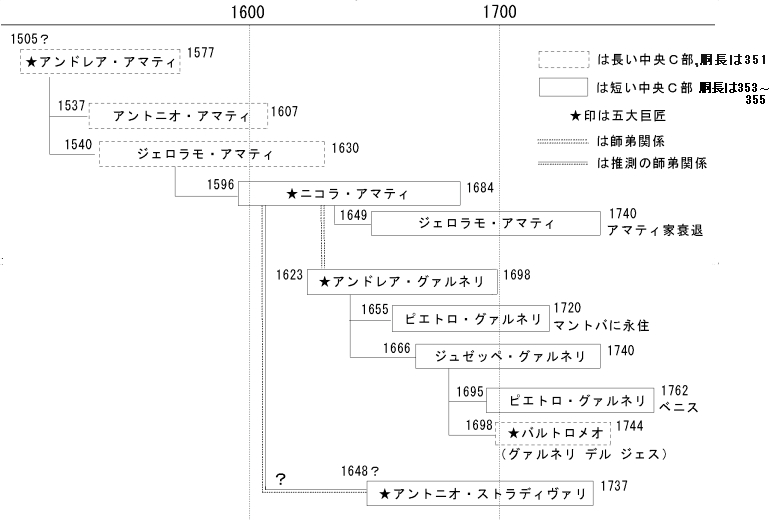

製作者関係説明図 拙著「ヴァイオリンと黄金分割」より

また、上記の円孔の取り方により、上部の円孔間と同値の「渦巻きの幅」にも、両者の違いが出る。

二コロ・アマティやアンドレア・グァルネリの本体や渦巻きが繊細に見え、左右の円孔間が幅広となるストラディヴァリの本体や渦巻きが力強く見えるのは、此の為である。

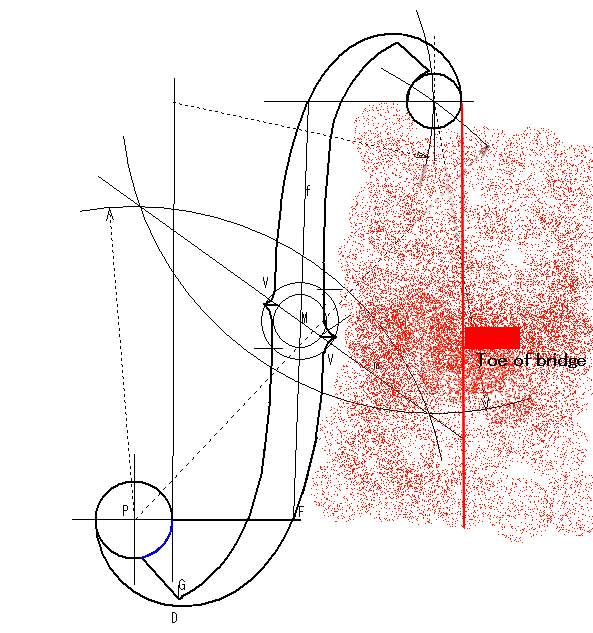

では、本題の「f字孔にロマンはない、サウンドホールが、たまたまf字に見えるだけである」という事について言及してみたい。

サウンドホールをデザインするにあたって主に重要な3つの要素が有る。

1 上部、下部の円孔の形より多く残す事

2 表板の強度の為に、駒の足の当たる部分をより多く残す事

3 サウンドホールの切り欠き部分は、振動や強度の為に上部、下部の円孔の横位置で可能な限り中間部に位置させる事

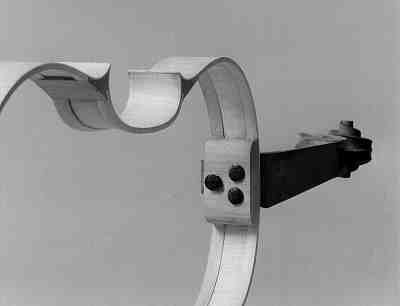

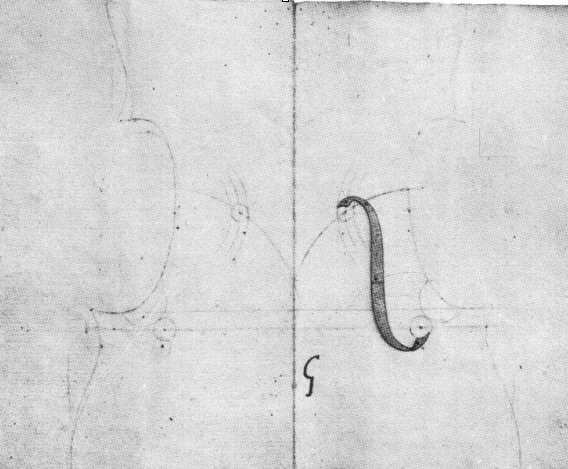

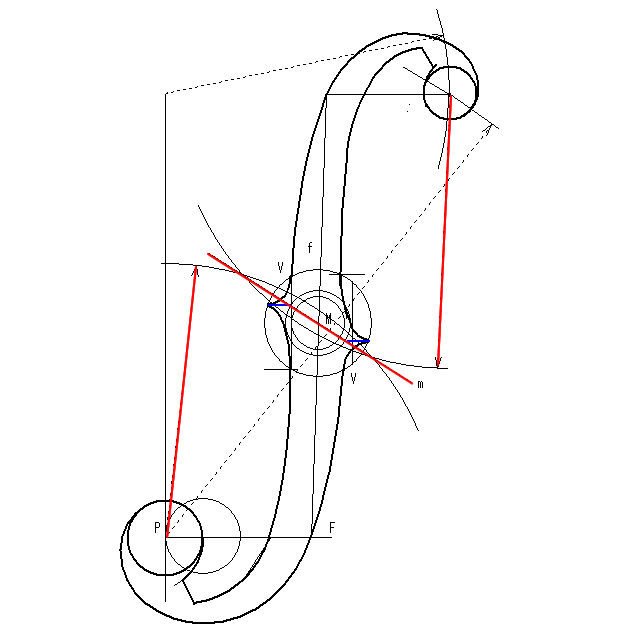

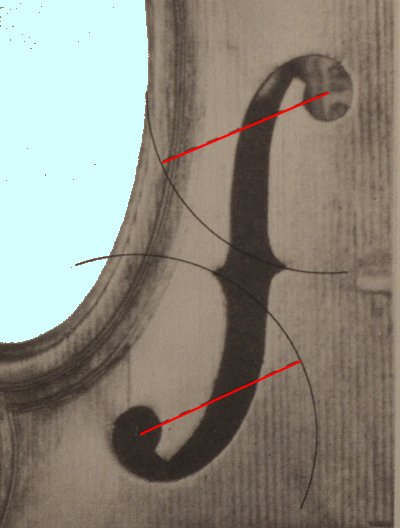

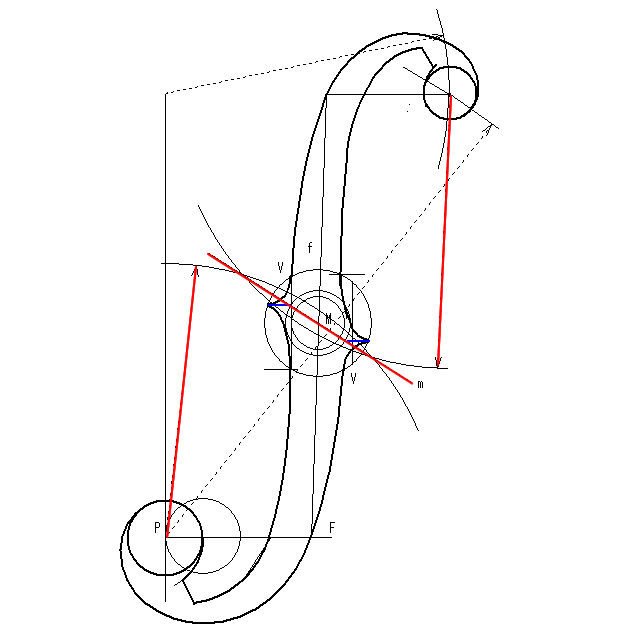

(1)の円孔の形をより多く残す事とは、より円孔の形をデザイン上に反映させられるかである。

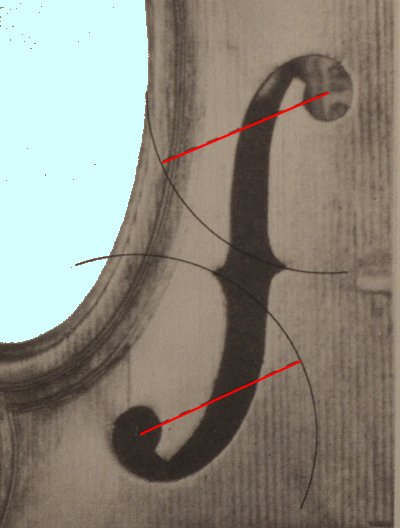

約210度(7π/6ラジアン)の円弧が生きている

画像は、拙著「ヴァイオリンのF孔」より

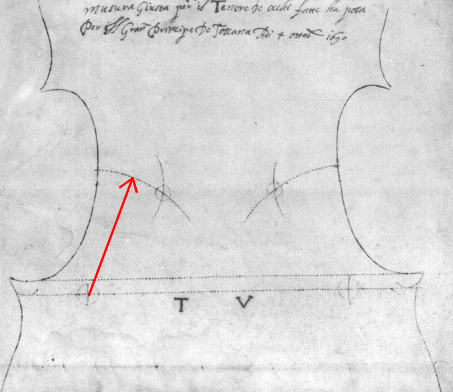

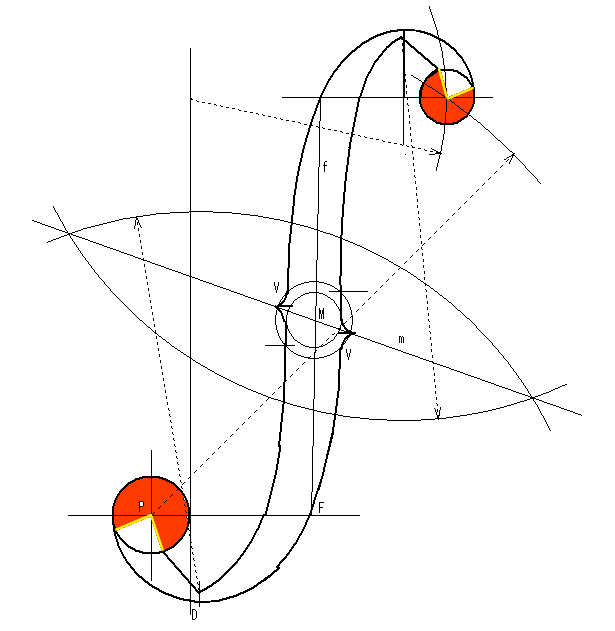

二コロ・アマティのヴァイオリン1658年を、トレースではなく1つの作図法により再現した図

180度(πラジアン)以下では、円孔と言う印象が薄れ、単なる半月と成ってしまう

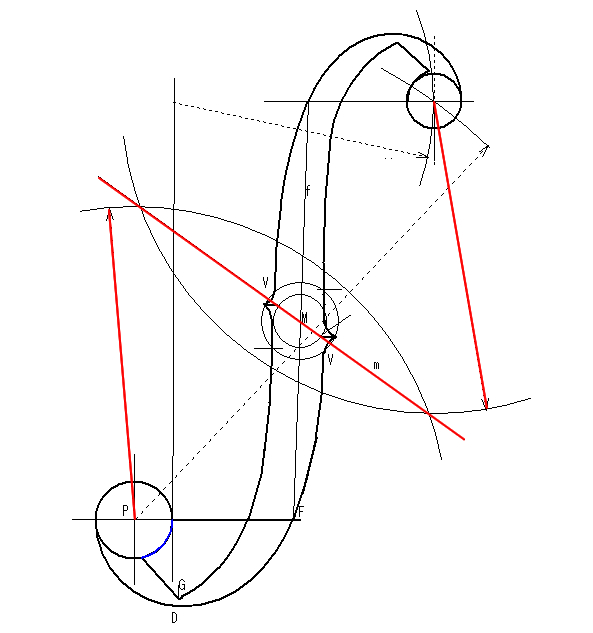

約270度(3π/2ラジアン)の円弧が生きている

画像は、拙著「ヴァイオリンのF孔」より

ストラディヴァリのヴァイオリンCREMONESE 1715を、トレースではなく1つの作図法により再現した図

ストラディヴァリは、より多くの円弧を残す事で、円孔であると言う印象を残すデザインをしたと思われる

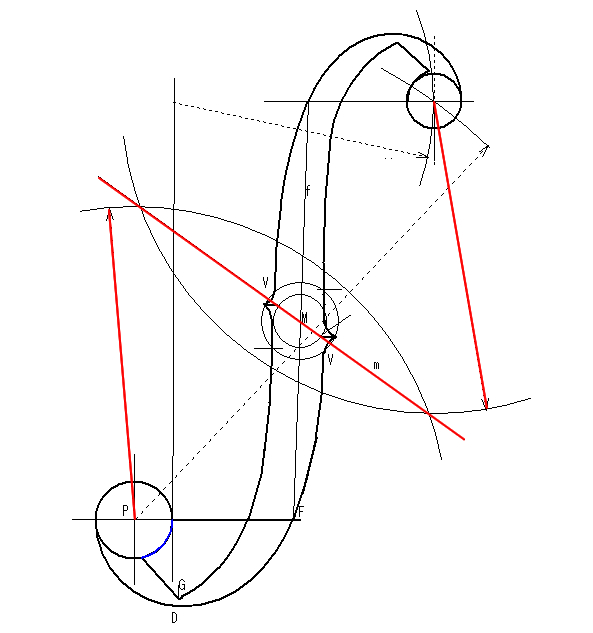

(2)の表板の強度の為に、駒の足の当たる部分をより多く残す事とは、切り欠きの部分を駒の足からより遠ざけるデザインをする事である。

切り欠きの部分を駒の足からより遠ざけ、左右のf字孔間の面積を確保することである

図はストラディヴァリの、ヴァイオリンTOSCAN 1690を、トレースではなく1つの作図法により再現したもの

では、アマティ派の基準線上に円孔の中心を取るか、ストラディヴァリの様に基準線を接線と取るかの違いを見てみたい。

二コロ・アマティのヴァイオリン1658の基準線上に円孔の中心を取った例、左右の切り欠き間は、約70㎜となる。

左右の切り欠き間の計算値は、

353(胴長)×0.118=41.654 上部の円孔の中心点間 (写真集CREMONA LIUTERIA E

MUSICAの計測値は44㎜)

353(胴長)×0.309=109.077 下部の円孔の中心点間

(写真集CREMONA LIUTERIA E MUSICAの計測値は110㎜)

(41.654+109.077)÷2-3.1(f孔中央部の半分)=72.265 左右の切り欠きの間隔

ストラディヴァリのヴァイオリンCREMONESE

1715の、基準線を接線に取った例、左右の切り欠き間は、約76㎜となる。

左右の切り欠き間の計算値は、

357(胴長)×0.118=42.126

上部の円孔の間隔 (写真集CREMONA LIUTERIA E MUSICAの計測値は49-6.2(上部円孔の直径)=42.8㎜)

357(胴長)×0.309=110.313 下部の円孔の間隔 (写真集CREMONA LIUTERIA E

MUSICAの計測値は122-9.4(下部円孔の直径)=112.6㎜)

(42.12+110.31)÷2=76.21 左右の切り欠きの間隔 接線で求めたので3.1(f孔中央部の半分)は引かない

f孔の位置を、外廓から求めるので、右のf孔の傾斜が緩くなると、左のf孔はより立つことになる

中心線からでなく、外形よりf孔の位置を求める事に因り、左右のf孔の傾斜に反比例があり、左右のf孔間を一定に保てる

また、ここでの注目点として上部の円孔の縦位置は、f孔の傾斜によって基準値0.475から約0.5㎜程度上下する事である。

これは、上部の円孔の縦位置は下部の円孔の中点より左右等しくコンパスで求める事により、右のf孔の傾斜が緩くなると僅かに上部の円孔の縦位置は基準値0.475から下がり、左のf孔は、より立つことになり僅かに基準値0.475から上がるのである。

これが、先の図、ストラディヴァリの上部、下部の二つの円孔を繋ぐスーパー型紙の利点である。

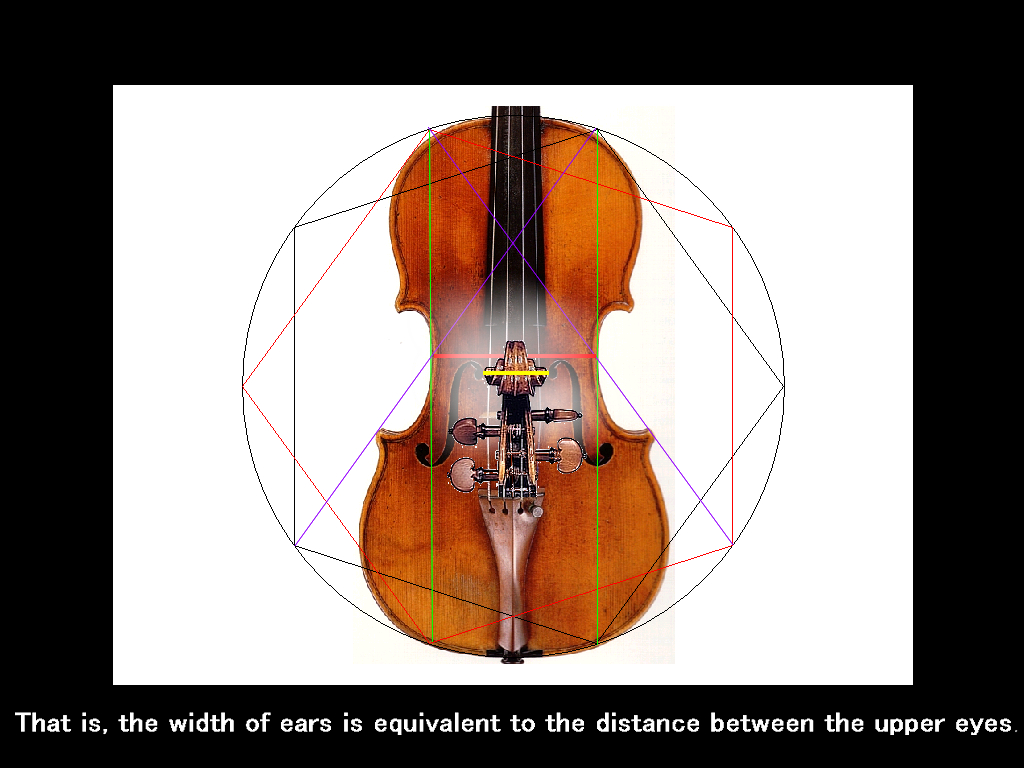

ストラディヴァリが、上部の円孔を下部の円孔の位置から求めた図

ストラディヴァリの総ての楽器において、左右の上部の円孔の縦位置は、中心線に対して線対称ではなく、

歪んだ外廓に合わせて僅かではあるが、上下の差が有るのである。

現代の製作者は、表板の中心線に対して線対称である事に拘るが、、。

ストラディヴァリの研究家と自称する製作者は、上図の様にコンパスで描いた円弧により上下の円孔を開ける手法の動画をYou

Tubeなどにアップしているが、

これらの円弧の中心や半径の求め方が重要なのに、全く触れていない。

現代の製作者は、形の模作だけでなく、製作方法まで表面上の真似なのである。

ストラディヴァリ、グァルネリの死後ヴァイオリンは作られていない

副題 『ヴァイオリンと能面の中の非対称』

拙著(ヴァイオリンのF孔)の紹介

ストラディヴァリが、基準線を円孔の接線に取って左右のf字孔で作られる面積を広げたのは、

単にデザインの面でアマティ派を抜け出ようとしたと言うよりは、音響学的見地から、駒の足の当たる部分の強化と面積の確保と言う考えが有ったと思われる。

(3)のサウンドホールの切り欠き部分は、振動や強度の為に上部、下部の円孔の横位置で可能な限り中間部に位置させる事とは、

太さ約6㎜の魂柱を本体の中に入れる為に、約6.2㎜以上の開口部が必要であり、可能な限り中間部に位置させる事が求められる。

(切り欠きの開口部が6㎜以下の楽器の場合は、魂柱を本体の中に入れるにあたって、下の円孔やエンドピンの穴から入れると言う手法もあるが、

一般には実務面で切り欠きのある部分から入れて立てる)

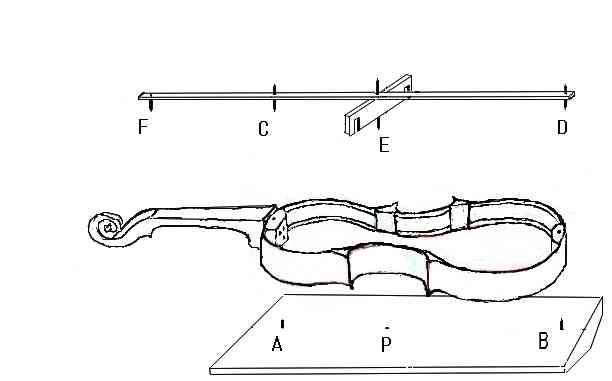

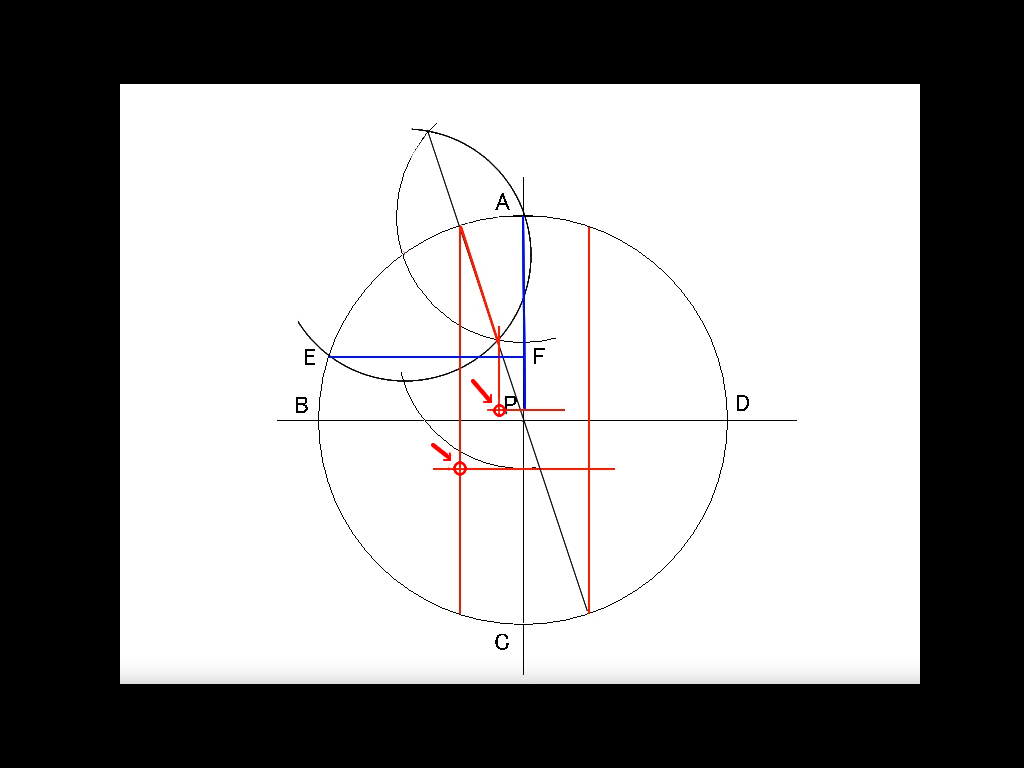

上図の点Pと点Fの位置に注目してもらいたい。点Fも素晴らしい正五角形を使った作図法が生きている

画像は、拙著「ヴァイオリンのF孔」より

円孔からの分岐(点T1)が遅く半径が大きい為に、不連続な角(点D)が作られる

画像は、拙著「ヴァイオリンのF孔」より

バルトロメオ・ジュゼッペ・グァルネリ「通称 Guarneri del Jesu」は,敢えて「破調の美学」で不連続な角を作ったのか!!

また、両者の内側と外側の切り欠きで作られる段差(傾斜)にも、大きな違いが観られる。

アマティ派は、切り欠きの段差を、上下の円孔の中心点より求めている

この事からも、彼らが円孔の中心点を重要視していた事がうかがわれる

二コロ・アマティのヴァイオリン1658年

初期のストラディヴァリは、アマティ派の手法を残して、切り欠きの段差を、上下の円孔の中心点より求めている

この事が、初期のストラディヴァリがアマティ派的と言われる1つの理由でもある

ストラディヴァリ-TOSCAN 1690

円熟期のストラディヴァリは、f孔の最上点と最下点より切り欠きの段差を求めている

この事から、アマティ派の影響から抜け出て、切り欠きの段差が少なく、より緩やかになる

ストラディヴァリ-CREMONESE 1715

また、ブレッシャ派の初期製作者、ガスパロ・ダ・サロ(1540-1604)は、キリカキを上下部の円の中心から交点が出来ないほど短く等距離に求めた為に、

外側のキリカキの位置が、内側のキリカキより下に来る

ここで、内側の切り欠きに関して、「胴長に関係なく、f字孔の型紙の切り欠きを195㎜の駒が立つbody

stopに合わせて」と言う手法と、「外廓から求めた上下の円孔から」と言う手法との違いの意味を考えてみたい。

「外廓から求めた上下の円孔から」と言う手法においては、195㎜と言う固定値が先にあるのではなく、胴長との調和の中で切り欠きが存在するのである。

では、内側の切り欠きの縦位置を、上下の円孔の中心点より求めた二コロ・アマティのヴァイオリン1658年で検証してみたい。

(0.475+0.618)÷2=0.5465 胴長(1)に対して上下の円孔の中点の係数

アマティ派は胴長が短く353㎜であるので

計算値は、

353×0.5465=192.914 192.914+1.9㎜(段差で内側の切り欠きの下がる値)=194.814 内側の切り欠きの縦位置

(写真集CREMONA LIUTERIA E

MUSICAの計測値は193㎜、なお計測値はネックの仕込み位置より計測する為に実際の表板上の値より、約1.5㎜短くなる)

円熟期のストラディヴァリウス(CREMONESE 1715)は、胴長が357㎜と長く、f孔の最上点と最下点より切り欠きのを求めているが、切り欠きの段差が少ない為に約196㎜+1.4㎜となる。

計算値は、

357×(0.5465+0.005)=196.885 196.885+1.4㎜(段差で内側の切り欠きの下がる値)=198.285 内側の切り欠きの縦位置

(写真集CREMONA LIUTERIA E

MUSICAの計測値は196㎜、なお計測値はネックの仕込み位置より計測する為に実際の表板上の値より、約1.5㎜短くなる)

ー注ー

0.005は、f孔の最上点と最下点より切り欠きを求めた事による増加分

また、ストラディヴァリウス(CREMONESE 1715)の誤差が大きいのは、内枠G(グランデ)を使用して胴長約362㎜で設計されているからである。

この事を、摩耗の少ない中央C部で確認してみたい。

中央C部の最小幅は112㎜、また上部円孔間及び渦巻きの幅は43㎜である。(値は写真集CREMONA LIUTERIA E MUSICAより)

112÷0.309≒362.4㎜

43÷0.118≒364.4㎜

この秘密については、次回に説明したい。

ここで、0.5465(上下の円孔の中心点より求めた、切り欠きの中心縦位置)について少し考えてみたい。

内側の切り欠きの位置は、先にも記したようにアマティ派や、ストラディヴァリで切り欠きの取り方の違いにより僅かな差はあるが、この係数から約1.5㎜ほど下がる。

即ち 1.5÷356=0.00421 0.5465+0.0042≒0.5507 となり 中央部最小幅の位置と上下で対称となる。

確かに、ヴァイオリンに標準寸法が有る現代において、胴長の違いは数ミリも無いのだから、切り欠きの位置を固定値の195㎜に取ると言う考えは、間違ってはいないと思う。

しかし、現代の製作者にとって、195㎜の中に存在する素晴らしい幾何学的デザインの意味を知る事で、一味違ったヴァイオリンを作る事ができるのではないだろうか、、。

また、

黄金比は全能

副題『ストラディヴァリの音響学的試行錯誤』

から、切り欠きと周波数と胴長の関係の記述を参考に張り付けておきます。

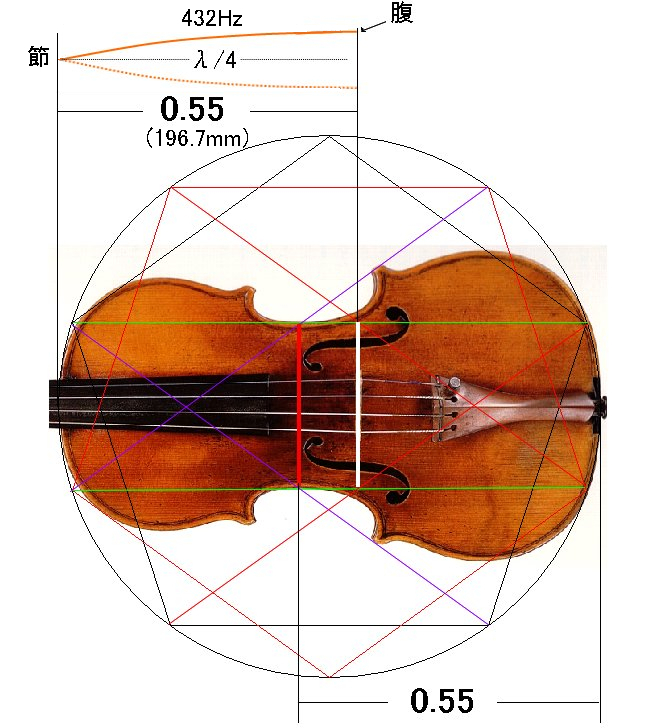

《ストラディヴァリは、この基準寸法に対して僅かに伸縮させた内枠の型を沢山作っている。これはストラディヴァリが地域により多くの標準ピッチ(392、396、415、422、432Hz等)が存在していた時代において音響学的見地を意識して胴長、即ちf孔の切り欠きで示される駒の位置を僅かに増減させていた可能性がある。

ストラディヴァリが第2弦の基準ピッチAを432Hz(後の1884年にジュゼッペ・ヴェルディが推奨した値)に設定して、周波数のλ/4の長さ、即ち節から腹までの共鳴しやすい最小の長さ、196.7mmを求め、f孔の切り欠き(BODY

STOP)の位置を上からλ/4の腹(振幅の最大点)に取ると言う考えから196.7mm÷0.55(胴長を1とした時のf孔の切り欠き位置)で胴長357.7mmと割り出したとも考えられる。

λ/4の腹の位置を、f孔の切り欠き、即ち駒の位置にする

上記を式で書くと

340m÷432Hz=0.787m

(最適な1波長)

787cm÷4=19,67cm (λ/4=f孔の切り欠き、及び駒の位置)

196.7mm÷0.55=357.7mm (胴長、CREMONESE

1715は裏板の長さが357mm、表板はネックが付くので355.5mm)

この考え方はある意味では説得力があり、またストラディヴァリの楽器はAのピッチを440Hzではなく、432Hzに調弦すると最高の音色が引き出せるという考えに一致する。》

アマティ派とストラディヴァリの胴長の違いは、

ヴァイオリンの横板の高さ

副題

「ストラディヴァリ(Antonio STRADIVARI)の内枠に見る円弧!」を参照ください。

尚、すべての図は、トレースではなく1つの作図法により再現したもの。

拙著「ヴァイオリンのF孔」に掲載した、現存の楽器からのトレースではない、ANDREA AMATI、NICOLO

AMATI、ANTONIO STRADIVARI等のF孔の作図(CAD ファイル

拡張子、DXF)を公開。

PC定規5などのフリーソフトウェアをインストールすれば、CADファイルとして読み込み、印刷できます。

歴史の中で色々なストーリーが有るが、以上の3点を加味すると、必然的にf字の形をしたサウンドホールに落ち着くのである。

実際の表板での、上部、下部の二つの円孔の取り方については、次回に説明いたします。

「残念な事に、現代を含め、クレモナの黄金期以降の総ての製作者は、f字の形に切り抜いた型紙を当て転写してサウンドホールを切り抜いている」

この手法に関して、佐々木ヴァイオリン製作工房様もYou Tubeに動画をアップしていらしゃいますので、リンクを貼っておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=K8SZ0y522dY

世界のヴァイオリン製作者も、そろそろ「f字の形に切り抜いた型紙を使う手法」から、抜け出ても良いと思うのだが、、。

永遠に頂点で存在する事を望んだストラディヴァリは、自分以降の製作者が源を知る事無く、f字の型紙の固着に、ほくそ笑んでいるかもしれない。

ー追記ー

f字孔を切るにあたって、上部、下部の二つの円孔の位置を基に切るという手法は、秘技であったのかもしれない。

秘技であったからこそ、クレモナの黄金期以降、現代も含め、秘技を伝授されなかった製作者により、f字の型紙と言う手法に置き換えられてしまったのである。

また、総ての国において真の伝統的秘技は、口伝(口授)であったと思う。

口伝であったからこそ素晴らしい秘技が守られたのである。

真の秘技を見つけ出し、習得した職人は、決してYou Tubeなどに製作過程の動画を公開しないのである。

これは、真の秘技を見つけ出した職人の独占欲からかもしれない。

これが、ストラディヴァリには、多くのデザイン等の下図が現存するが、製作における真の伝統的秘技が未だに解けないで「ストラディヴァリの秘密」として現代の製作者を悩ます理由でもある。

拙著「ヴァイオリンのF孔」の『はじめに』PDF

ヴァイオリンの中の調和のある非対称に関しては

ストラディヴァリ、グァルネリの死後 ヴァイオリンは作られていない

副題『ヴァイオリンと能面の中の非対称』

ストラディヴァリは、ヴァイオリンを故意に歪ませた

副題「ヴァイオリンの原点は、ジパングのゆがんだ真珠?」

また、「現代のクレモナの製作技法が、クレモナの黄金期の発想や技法と、いかに程遠いかを表している」に関しては、

ヴァイオリンを選ぶ時

AMATI や

STRADに肩を並べることが出来る楽器の必要条件

を参照ください。

間違いの点や御意見がございましたならば、下記まで

SAKAI Yoshinori の拙著及び楽器は、有名楽器店、優良弦楽器専門店に御問い合わせ下さい。