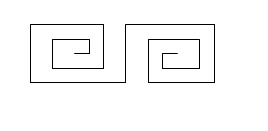

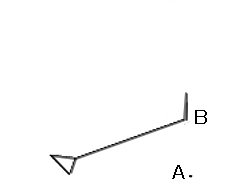

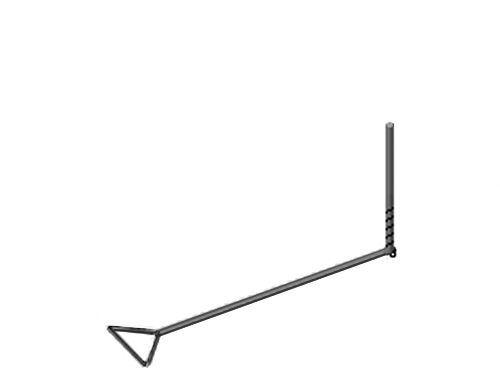

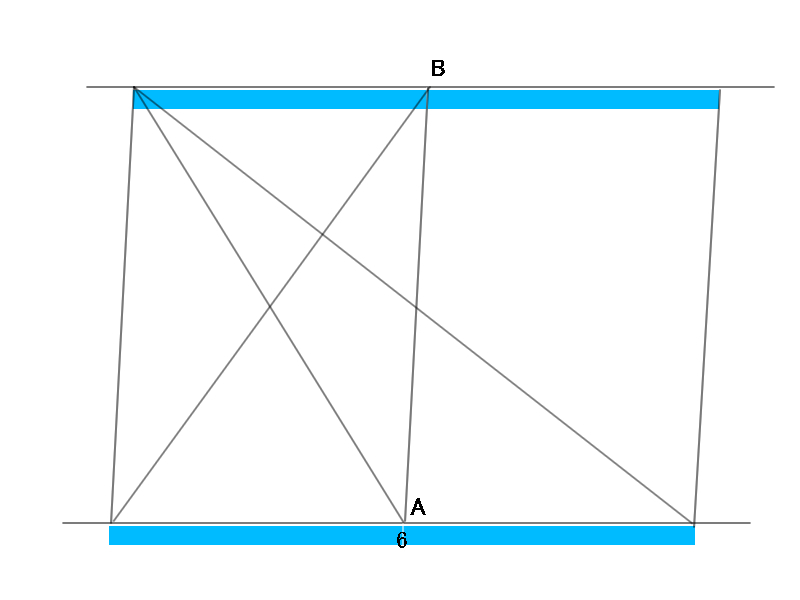

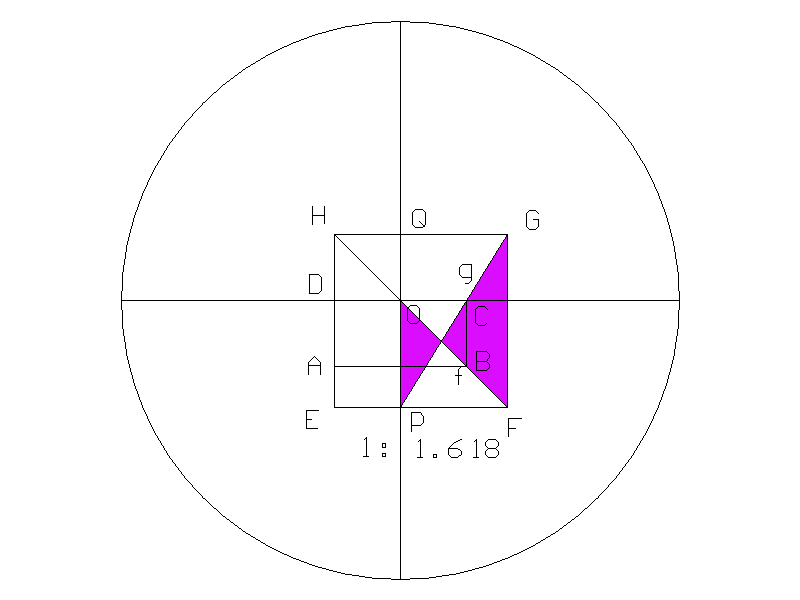

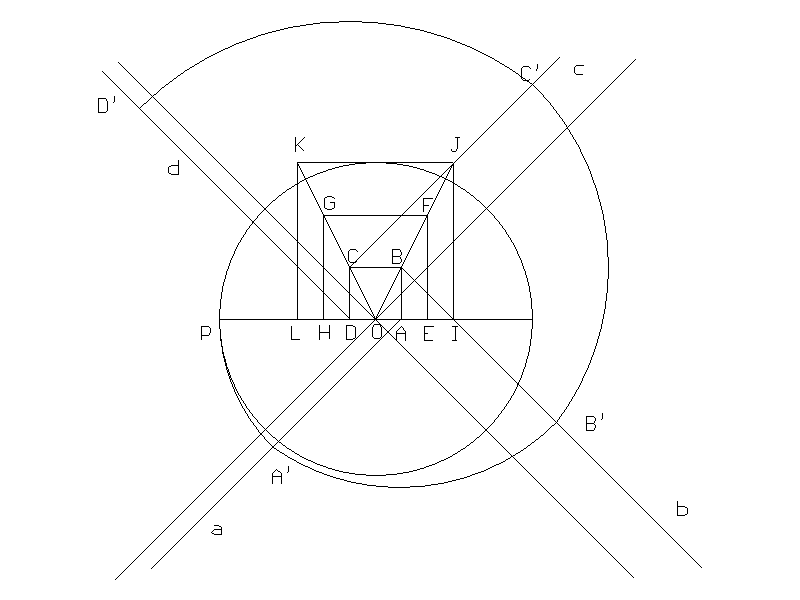

(左) 私の使うWOLF社製(オーストリア)のカーブが5番、7番、幅22mmの2本の丸鑿と、宗意の彫刻刀

勿論、荒削りを含め私のヴァイオリン製作で使う丸鑿はこの2本だけである。 2本で十分足りている。

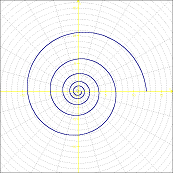

カーブに合わせ、沢山の丸鑿を使って、渦巻きを彫ると言う発想自体が、現代の製作者の大きな誤認かもしれない!

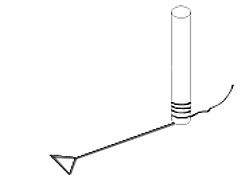

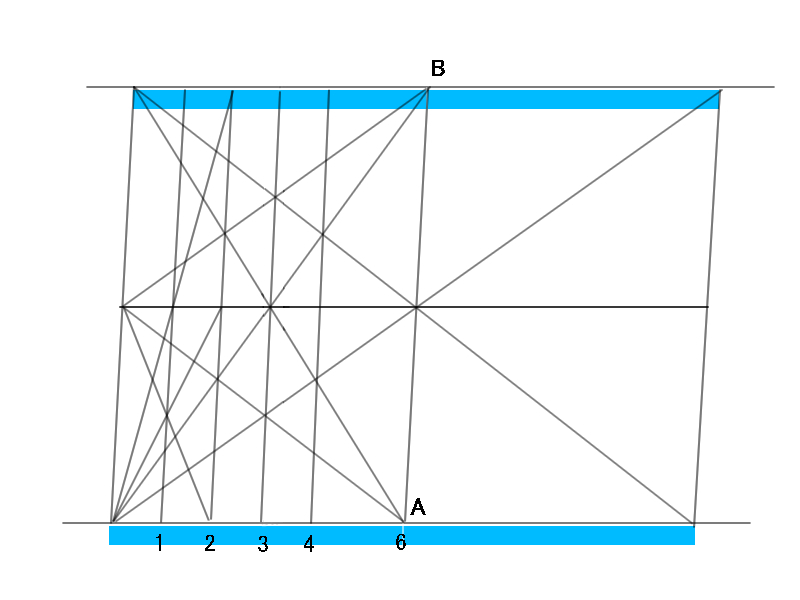

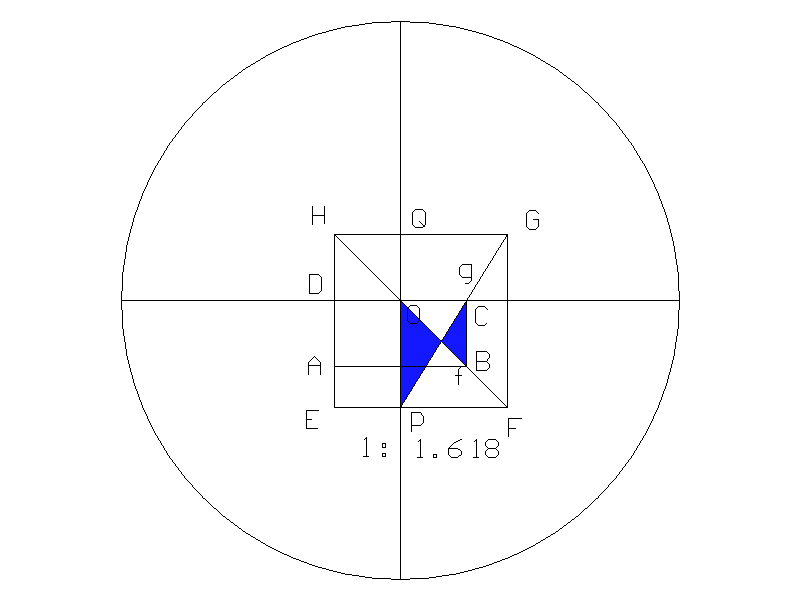

(右) Pfeil社製(スイス)の鑿のセットと、多くのカーブと幅の丸鑿の種類

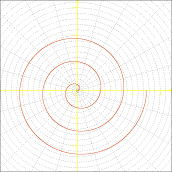

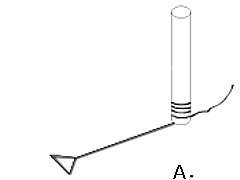

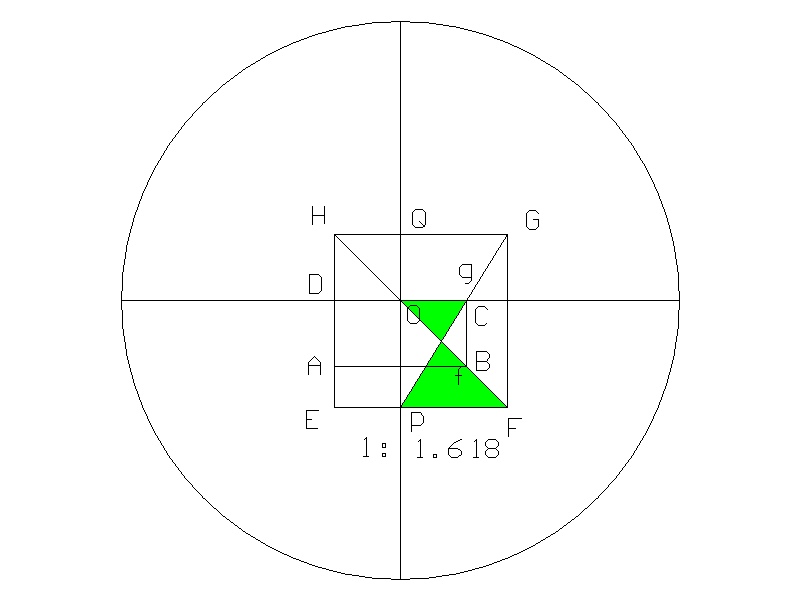

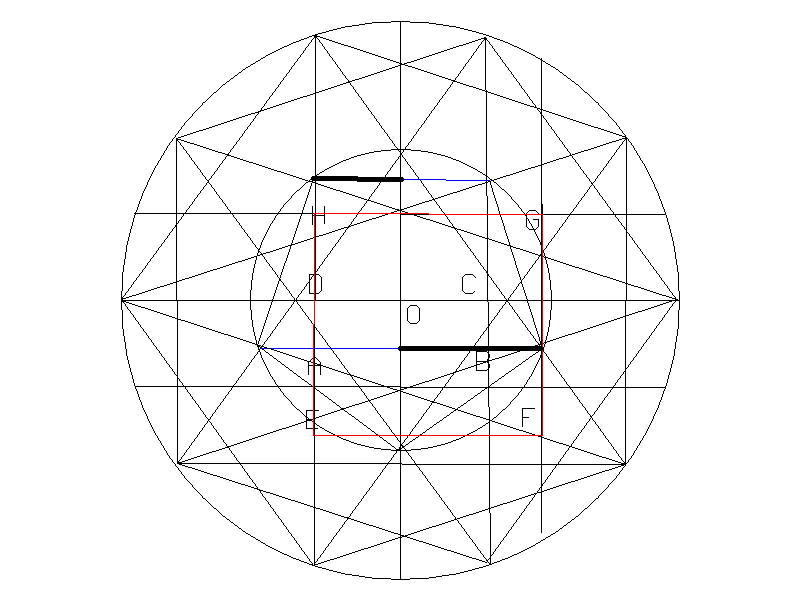

通常、彫刻刀は2枚の板で作った合柄、または強度の出る割り木にした割柄に埋め込んで麦漆等で固定し、小刀が切り出しと言われる所以のように、研いで短くなって来たら柄を切り出し行くのであるが、

私は、柄の長さが変わるのが好きでないのと、研ぎで汚れないようにニスか漆等を塗る必要が有り、手の汗を吸わなくなるのが好きでない為に、版画用の朴の木で作った白柄に差し込んで使っている。

朴の木の柄は、50年以上の手油と汗を吸い込んでいる。

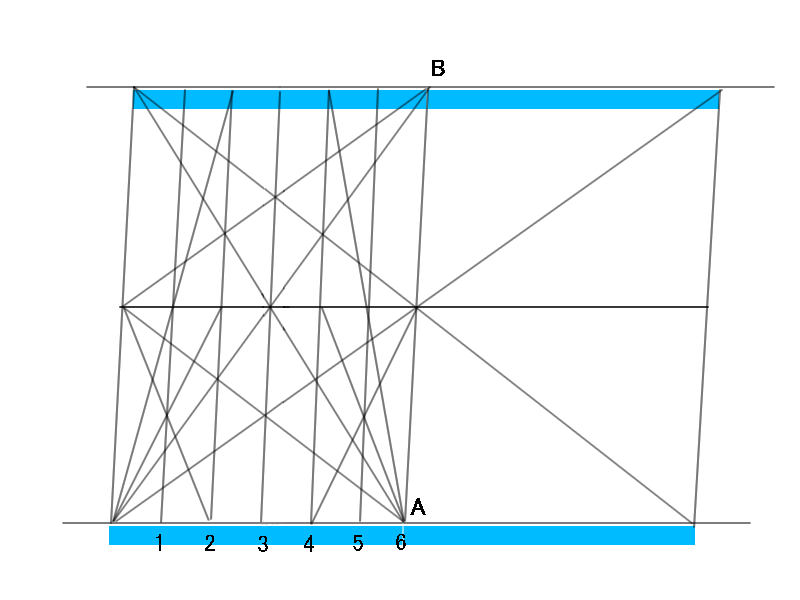

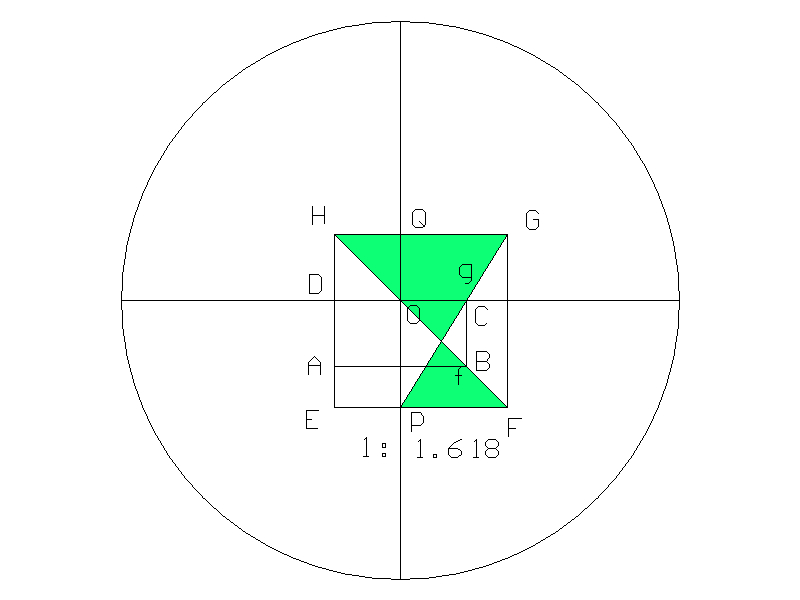

1967年、16歳の時に仏師を夢見て、宗意の刃付けが無く、柄も付いていない黒刃を買って仕込んだ彫刻刀

残念ながら、ヴァイオリン製作では、主に、この中の5,6本の彫刻刀しか使わない。

使い込みの度合いで柄の色艶が違う!