DECAGON

続ヴァイオリン作りの独り言

50題で終りにするつもりが性懲りもなく、まだ書いている

目次にもどる

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50

51-60

51 人の顔とマネキンの顔

52 円花窓から光を

53 ゴンドラの船底は、非対称

54 どこから来るかを、知る

55 内枠で作る意味

56 サフランは1kg 5000ユーロ

57 400年前の世界を見る

58 コルクは、素晴らしい天然の緩衝材

59 F孔は上下の円孔で決まる

60 300丁で秘密は見えてくる

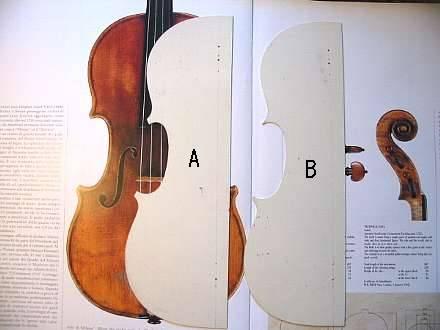

51 人の顔とマネキンの顔

夢中で300台くらいヴァイオリンを作った頃から、『アマティやストラディヴァリの真の価値は、何なのか?』、また、『彼ら以降の製作者の楽器も時間とともに、真の価値が上がるのだろうか?』と言う事を、よく考えるようになった。

そして、アマティやストラディヴァリの考え方からある意味では、まったくかけ離れてしまっている現代のクレモナの製作法を放棄することで、17世紀の職人の真の価値が少し見えてきた。

彼らの楽器は1台1台みな、人と同じように、調和のある非対称なゆがみのある顔を持っているのである。これは、製作法から必然的に来る部分もあるが、基本的には、製作理念によるものである。

彼ら以降の製作者の楽器は、マネキンの顔と同じく、対称で、綺麗ではあるが、調和や温かみが、少ないのである。

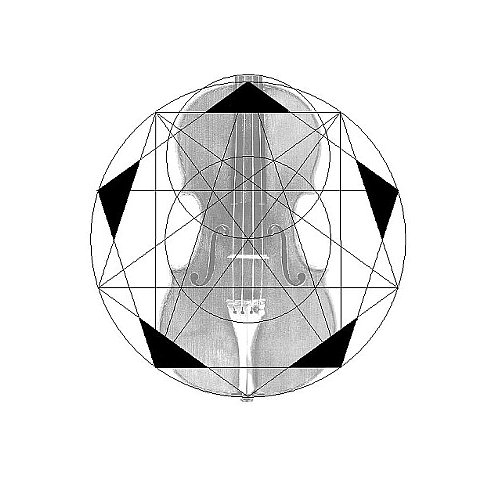

アマティやストラディヴァリの楽器の写真から、片側の形を取り、それを中心線で、左右に振り、型を作る。f孔も左側の形を取り、これも中心線で、左右に振ると言う、考え方からは、人の顔は、できないのである。

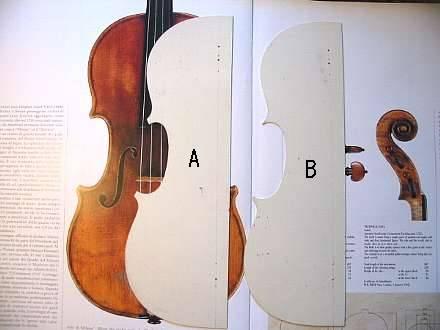

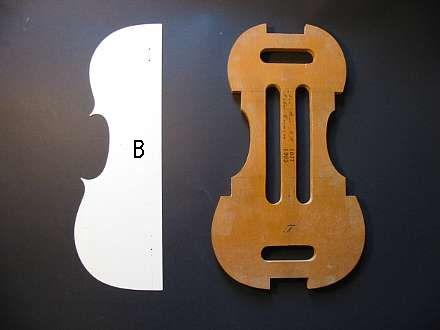

現代の一般的な型の作り方

著名な楽器の原物、または原寸大の写真等から、片側の形を取り、

減りを考慮して僅かに『

独自な形』にした型Aを作る

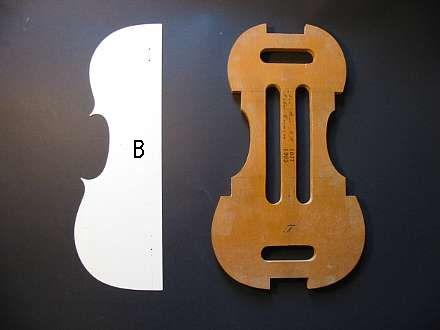

内枠を作るために、型Aよりフチと胴板の厚さを取り除いた型Bを作る。

先の型(B)を中心線上で左右に振って、内枠または、外枠を作る

この手法からは、真のヴァイオリンの形は、到底、求められない。

TOP

52 円花窓から光を

円を放射状に区分してデザインした物を考えた時に、すぐに頭に浮かぶのは、時計の文字盤や、リュートのロゼッタ、教会正面の円花窓(バラ窓)

【伊- il

Rosone 】である。

これらは普通、偶数で、4、6、8、12等分である。これは、12進法が今より重要視されていた事と、デザインの簡易さ、線対称及び点対称であることによる荘厳さなどの理由によると思う。

教会正面の円花窓では、パドバの礼拝堂は6等分であるが、ベルガモのコレホーニ寺院、アッシジのフランチェスコ礼拝堂、スポレートのドウモ、オリビエートのサンアンドレア寺院など、ほとんど十字を意識してか12等分である。

これらを見ていると、建築家や石工が黄金比の宝庫である五角形や、十角形をあまり意識していなっかたのではないかと言う疑問が湧く。

しかし、ヨーロッパ各地で活躍した、北イタリアのコモの町を出身とする多くの石工の親方【伊-MAESTORI COMACINI マエストリ コマチーニ】は、その紋章と、フリーメーソンの印に正五角形を多用している事を考えると、あえて、これらの教会正面の円花窓に使わなかったような気がする。

だが、アッシジのフランチェスコ教会の下層の教会の入り口には、ロマネスクゴジック様式の中にちゃんと正五角形の小円花窓がある。

また、聖フランチェスコが修行したアッシジの郊外にある囚人の庵 【伊- E'remo de

Ca'rceri

エレモ デ カルチェリ】にも、質素な正五角形の円花窓がある。

15世紀から着工し、やっと19世紀に完成したミラノのドウモの正面には、囚人の庵に付くのと同様な正五角形の円花窓が付く。

ストラディヴァリのcontroforma(削り台)にデザインされた6等分の円花

なぜ削り台にしたかは、不明であるが、、、

正十二角形は簡単に描ける(時計の文字盤等)

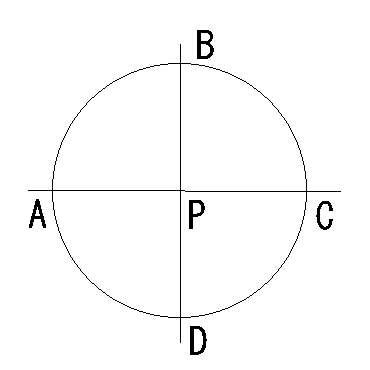

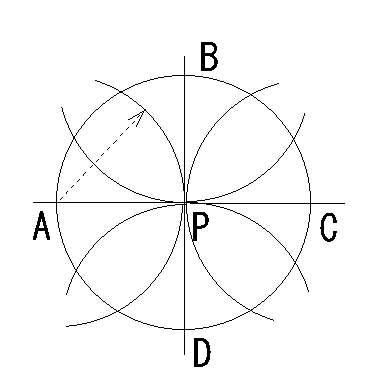

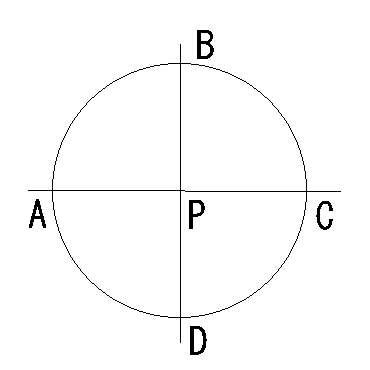

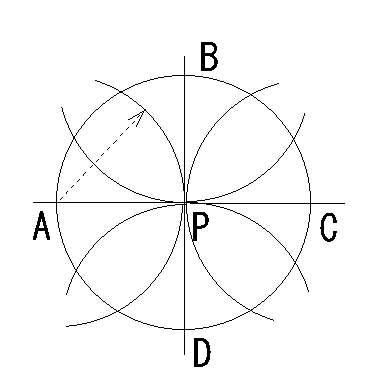

任意の円を描く、次に中心Pを通る十字を描き、交点をA、B、C、Dとする

各交点より基の円と同径の円弧を描く

アッシジのフランチェスコ教会の下層の教会の入り口

聖フランチェスコが修行した、アッシジの郊外にある囚人の庵

鋭尖アーチの中に正五角形の円花窓が附くミラノのドウモの正面

TOP

53 ゴンドラの船底は非対称

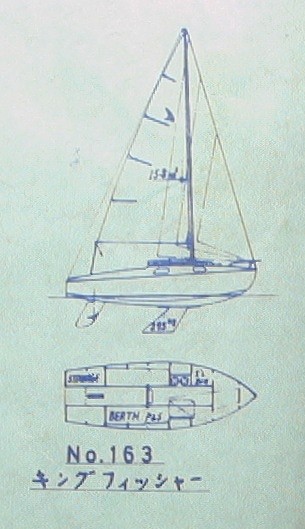

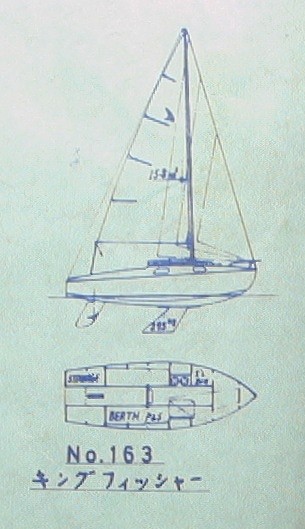

19歳の頃、どうしてもヨットが欲しかった。金銭的に買うことはできないが、作れば何とかなると思い、横須賀にある横山造船設計事務所に設計図を購入に行った。横山晃氏は、私が浪人中である事を知ると『船なんか作る事より勉強しなさい』と怒った。

私が、『今、作りたいし、今だから作れると思う』と言ったら、しぶしぶ売ってくれた。

ヨットとは言っても、インターナショナル モス規格と言ってフィン級よりも一回り小さい平底の四メートル弱、大きなコントラバスのようなものである。この手の小さな平底のヨットは、センターボードと言う安定させる為の鉄板を船底に差し入れるのであるが、これを上げると、非常に安定が悪く、簡単に沈(転覆)してしまう。

そんな私が、ヴェネツィアに行って、左舷の高い船尾に立って、右舷を長い櫂で漕ぐゴンドラを見た時、なぜローリングやピッチングもしないで、安定して真直ぐに進むのだろうと不思議に思った。

そして、この疑問は、乾ドックに入っているゴンドラを見て解決した。ゴンドラの平底には、ねじれが附けてあり、喫水が、左右非対称になっているのである。

ゴンドラの美しさは、その黒いフォルムだけでなく、左舷の赤い毛氈の上に青い縞シャツを着たゴンドリエレ(船頭)の立つ位置と、右舷の櫂杭の位置の非対称性が、色の対比と共に一役買っているようにも思える。

鉄板のセンターボードを船体にさし入れる モス規格のヨット

(1970年の横山造船設計事務所カタログより)

かのマーメイド号は横山晃氏の設計によるキングフィッシャーを基に作られた

(1970年の横山造船設計事務所カタログより)

1884年のゴンドラの模型

TOP

54 どこから来るかを、知る

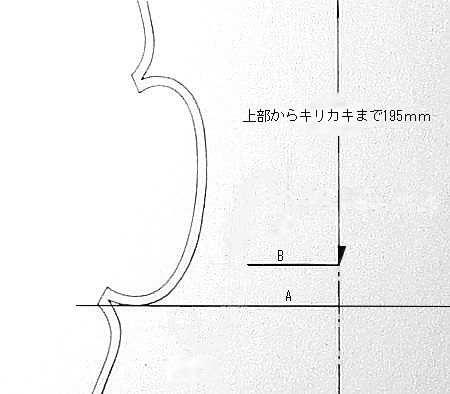

『48 キリカキよ、さようなら』でキリカキの位置を、基準値として上部から195mmに取ると言う事の非合理性を書いたが、スタンダード化の好きな日本人にとっては、『ヴァイオリンの全長は基準化しているし、弦長もある程度、決まっているとすると、195mmに取ると言うことは間違いではないだろう』と言う反論が聞こえてきそうだ。

確かに、決まった全長(355mm)の中で、195mmに取ると言うことは、数値的には正しい、しかしその数値の意味する事、すなわち、どこからその数値が出ているかと言う事を知ることで、先に195mmが存在するのではなく、全長との関連の中で導き出された数値として存在していると言うことを理解して欲しい。何処かで読んだが『楽器を設計する上で一番重要なことは、「胴体の大きさ」ではなく、「弦長」である』などとは決して思ってはいけない。

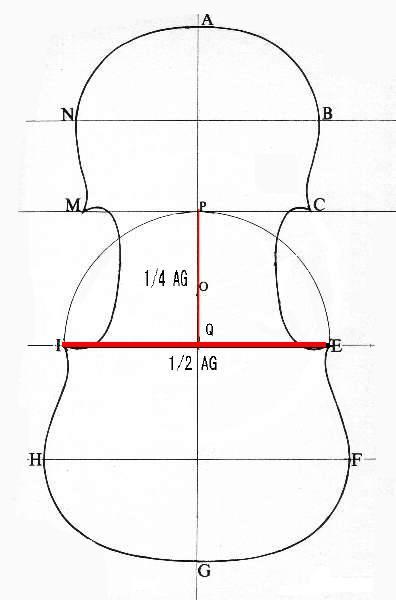

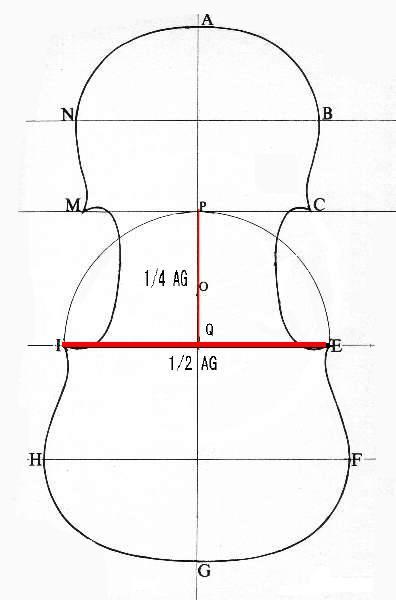

例えば、日本語訳も出版されているクレモナの著名な製作の本"ヴァイオリンの誕生"に、下のコーナー間の幅は、全長の1/2に取るとある。なぜなら中央C部の上下の長さを、全長の1/4に取り、この長さの半径の円弧で下のコーナー間の幅を取るとある。確かに数値的には、間違っていない、しかしこの説明の中に何の意匠もない。ただ単に、作図法も解からないまま、全長の1/2に数値を合わせただけである。

全長(AG)の1/4の長さを、中心Oが3:5に分ける位置で、

中央C部の上下の長さ(PQ)を取り、

点Qを中心として、この長さの半径の円弧で下のコーナー間の幅(IE)を取る

まったく、数値を合せているだけで、何の考案も汲み取れない。

では、どのように取っているのか

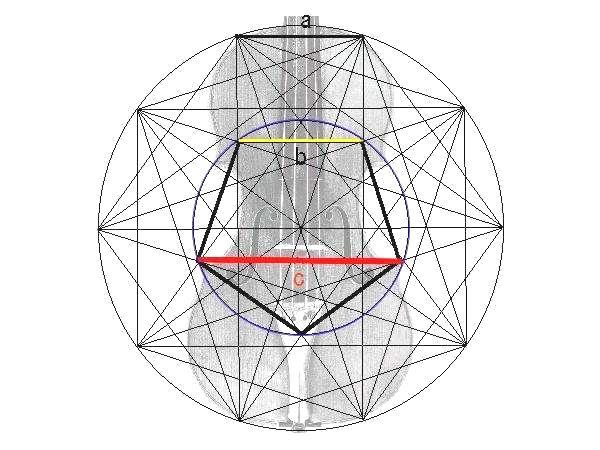

下のコーナー間は、楽器の全長を直径とする円に内接する正十角形の1辺の長さを、正五角形の1辺とする正五角形の最大幅である、即ち正十角形の1辺(中央部の最小幅)に対する黄金比の長さである。

(まだ、この考え方は、まったくの私見であるが、、、)

1(全長)ラ0.309(正十角形の1辺)ラ1.618(黄金比)=0.4999(全長の半分となる)

文では、解かり難いが下図を見れば良く解かると思う。

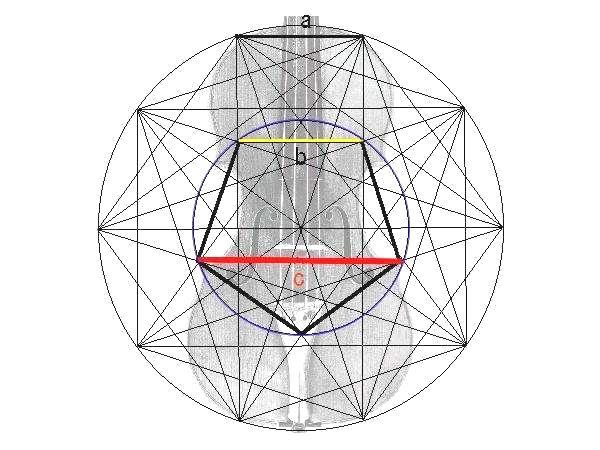

線分aは、全長を直径とする円を1とすると、内接する正十角形の1辺の長さであり 0.309

(中央C部の最小幅であり、半径0.5に対して黄金比)

線分b(黄色)は、対角線の交点で求めた内小円(青色)に内接する正五角形の1辺の長さであり、

線分a(黒色)と等しい長さ、

線分c(赤色)は、線分bを正五角形の1辺とする正五角形の最大幅(黄金比 1.618)である。

もう一度、先の式を見て欲しい

1(全長)ラ0.309(正十角形の1辺)ラ1.618(黄金比)=0.4999(全長の半分となる)

1/2は、1/2でも素晴らしい意匠がある。

TOP

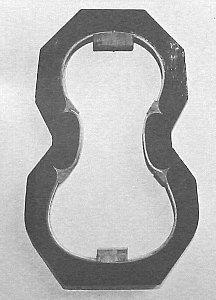

55 内枠で作る意味

クレモナも外枠で楽器を作る製作者が、全体の6

割りぐらいに増えてきた。

演奏家や商人も、外枠で作ろうが内枠で作ろうが、楽器がよければ良いと言う考え方の基にあまり拘らない。クレモナ第一、第二を争う著名なマエストロMもすべて外枠で作る。製作者も何も考えずに、自慢そうに、仕事場に外枠を飾っている。

しかし、内枠製作と外枠製作では、天然真珠と養殖真珠ぐらいの価値の違いが楽器に出ると、私は思っている。(真珠の場合は希少価値だけで、機能としての価値の違いはないが)

内枠の製作上の優位性は、音響面や、美的価値で非常に高く、外枠には、求められない。この優位性をこの場で順次、書いて行きたいと思っているが、本に書いたら一冊位になる。

極端な言い方をすれば、外枠で作った楽器を、伝統的クレモナの楽器などと誇称しないで欲しい。

とりあえず、簡単な、見分け方を書いてみる。

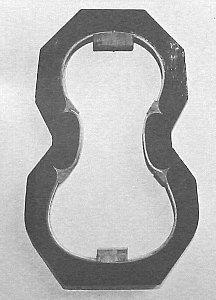

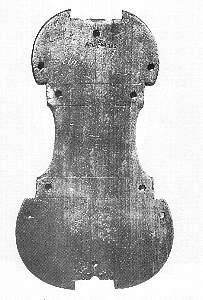

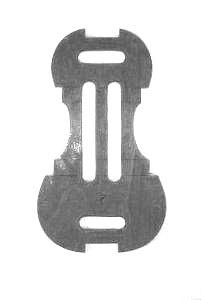

外枠

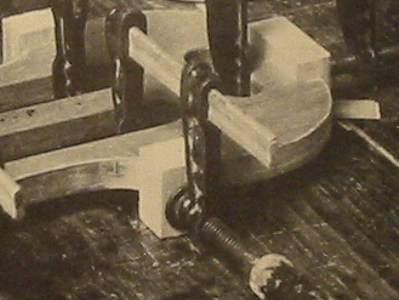

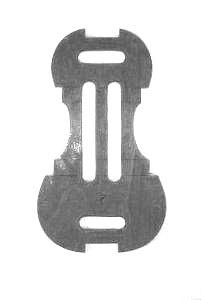

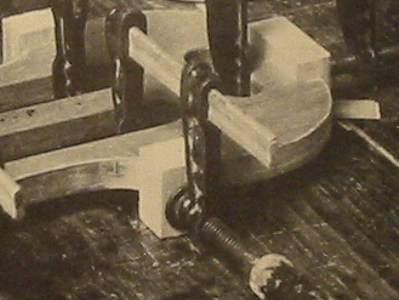

ストラド時代の内枠

ブロック材や横板を、孔に通した棒と紐で固定した。

現代の内枠

外枠で製作された楽器を、コーナーの横板の突合せ部分や、ブロック材の接着部の隙間で見分けると言うのは、かなり下手な製作者の楽器の場合であり、上手な製作者の楽器のこの部分は、まったく内枠製作と変わらない。

では、なにで見分けるか?

いちばん簡単な事は、横板の中に内枠の痕跡を見出せるかである。

特別に横板の幅と同等の厚さの内枠を使用した場合は出ないが,クレモナでは、12㎜厚程度の内枠を使うので、痕跡が出る。

すなわち、内枠で作ると、湿らした横板を組むので、乾燥した時に僅かに縮み、内枠の跡が横板に残り樽状になる。 これが音響的にも利点となる。

(精度と言うものを勘違いした製作者の多くは、精度を上げると言って、ヤスリをかけて横板を完全に平らにしようとするが!! )

外枠で作った楽器は反対に、ライニングで横板を伸ばす為に、中凹みとなる。

また、横板とフチの間隔が内枠では、横板に合せてとるので、均等になる。

TOP

56 サフランは1kg 5000ユーロ

最近、クレモナでも油ニスが流行してきた為か、ニスの色が非常に安物のオールド的と言うか、深みのない靴墨で作ったような単色の黄茶色になってきているように思える。私は、他の製作者の批判をよそに、黄色の下塗りの上にかなり赤い赤茶を塗っている。

この下塗りとなる黄金色の黄色が深い色を出す。そしてこの黄色は、カレーの黄色となるショウガ科のクルクマ(ウコン)、オトギリソウ科マンゴスチン属の木からゴムと同じように採る黄色樹脂であるガンボージ(雌黄)、そしてサフランの花の干した雌しべ(本来、サフランとはこのアヤメ科の多年草ではなく、干した雌しべを指すのであるが)などによる。染色でよく使うクチナシ、刈安は、アルコールに対しての溶解度の低さの為か、媒染や褪色の為か、伝統的にあまりニスには使わない。

クルクマは、生姜と同じ薬用効果のある根茎で非常に安価であり、明るい黄色を出す。

ガンボージは、日本画や水彩画でよく使う、濃厚で綺麗な黄色であるが、褪色しやすく毒性があり使用には注意が必要である。(また雌黄のもう一つの意味である、鉱物質の黄色顔料の石黄も砒素が含まれているので注意が必要である)

サフランは、スペイン料理のパエリアやリゾット アッラ ミラネーゼ(ミラノ風炊き込み飯)にも使われている薬用効果のある鮮やかな黄金色である。

日本で製作していた時は、日本画用に買い置きした雌黄が沢山あったせいもあり、これを主に使っていた。クレモナに来てリゾット アッラ ミラネーゼに使う為に買ってあったサフランを、たまたまアルコールに浸して見て、その色の綺麗さに驚いた。サフランの黄色は、黄金の黄色である。

この本物の干した雌しべは、1kg 5000ユーロもする。なぜ本物とことわるかと言うと、高価なだけに、まがい物や、クルクマ等の混ぜ物を入れた粉末があるからである。

この黄金色の非常に高価な理由は、1kgの干した雌しべを採るには、秋咲きの約20万の花が必要であり、花は早朝、丁寧に摘まれ、そして雌しべを花から抓むのは、醗酵を避けて短時間に熟練者(主に女性)の手作業でしなくてはならないからである。

今では、料理、製作ともにサフランは、必需品である。

(主要生産地には、雌しべを花から抓む手際を競うコンクールがあり、初老の婦人がよくチャンピオンとなる 非常に根気と熟練が要求される仕事である)

クルクマ

根茎であることがよくわかる。

雌黄

黄色樹脂で水で溶くと、このままで絵の具として使える。

抽出のためアルコールに漬けたサフラン

長い柱頭が三本に分かれているサフランの花の干した雌しべ

(上はスペイン産、下はモロッコ産、産地や乾燥法で僅かに色が違う、

主要生産国は、イラン、ギリシャ、モロッコ、カシミール、スペイン、そしてイタリア)

リゾット アッラ ミラネーゼ

を作る時は、粉末にした物でなく、干した雌しべを買って乳鉢で粉にすると一味違う。

紀元前12世紀以前からの着色料、調味料、香料、染料の歴史があり、

薬用効果としても健胃、鎮痙、通経作用がある。

これらの薬用効果の為か、イスラム文化圏の主婦たちは、料理にサフランを多用する。

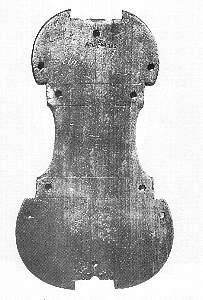

57 400年前の世界を見る

私の弦楽器製作者としての悲劇(幸運?)は、クレモナの製作学校を卒業して3年近くたった1991年頃から始まった。

在学中から多くのコンクールに出してかなりの賞を取ったが、それはある意味で真の楽器製作を理解していなかった為に取れたような気もする。

音響的な努力は別として、単に精度を上げる、綺麗に作る、美しいニスを塗ると言う事の先にあるもの、いや根底にあるものを理解していなかったような気がする。

この頃から、ストラド時代のヴァイオリンの製図法を正十角形の中の黄金比で私なりに考え出し、また、この時代の製作法や理念を研究とは言わないまでも理解すればするほど、現代の製作法との根本的な相違点が見えてきた。いや、相違点と言うよりストラド時代以降の製作者が歴史の中でまったく受け継げなかった事である。現代のクレモナ製作法も、この70年余りの間に、一つの手法として確立、完成されたものであり、現代の一つの流れとしての意味はあるとは思うが、黄金期のクレモナ製作法の真髄はまったくなく、400年前の考え方からは遠く離れたものとなっている。

現代の製作法の中だけに生きる殆どのコンクールの審査員にとって、もしストラドヴァリやグァルネリが現代のコンクールに出したならば、予選すら通過しないかもしれないように、私の楽器は、審査員のあまり良くない評価のもとに、400年前の世界に進んでいる。

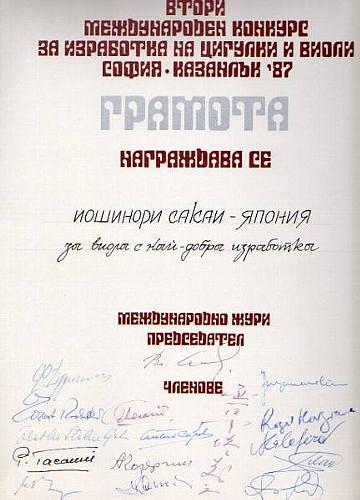

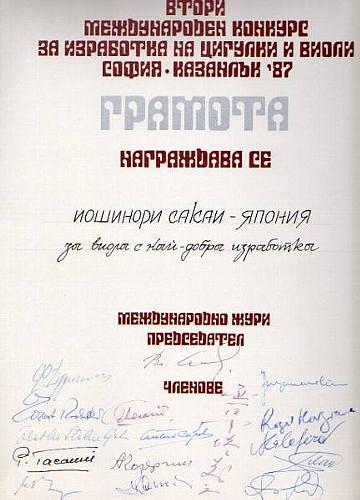

ビオラ 1987 Yoshinori

SAKAI

クレモナヴァイオリン製作学校在学2年の1987年ソフィア(ブルガリア)国際弦楽器コンクールの"最も美しいビオラ"という特別賞の賞状

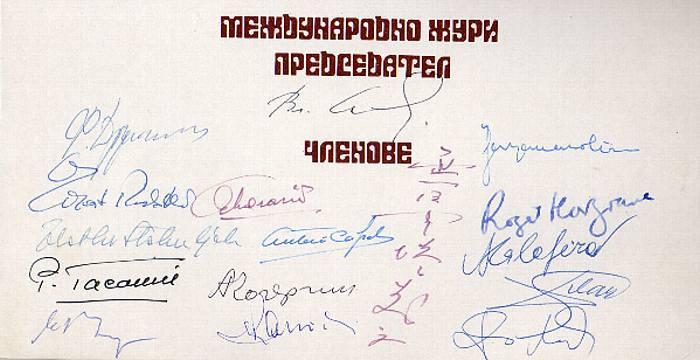

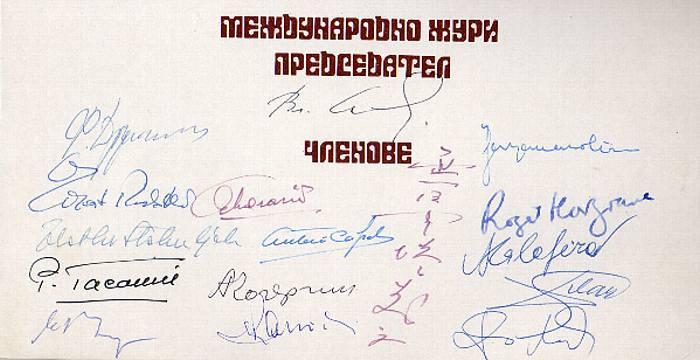

在学3年の1988年THE VIOLIN SOCIETY OF

AMERICA主催の国際弦楽器コンクールの賞状のサイン

賞状にチャールズ ベア、アントニオ カペラ、Roger Hargrave

そして無量塔藏六氏等のサインがある

(この時期は、昨今のコンクールと違い、審査員のメンバーも豪華(?)であったような気がする)

58 コルクは、素晴らしい天然の緩衝材

弦楽器の付属品の隠れた、地中海的素材として、コルクがある。

なぜ地中海的素材と書いたかと言うと、コルクを取るコルク樫は、色々な国々で移植が試みられたにもかかわらず、いまだに優良な木はポルトガル、スペイン、イタリアなどの地中海の国でしか育たない。

コルク樫は、植樹後20年目位から、約10年に一度の周期でコルクが採取され、樹齢150年位までとれる。最初の採取は、ヴァージン材と言われあまり良質ではなく、樹齢50年~100年位の物が良質となる。

コルクは、コルク形成層により、幹の外側に出来た気泡を持つ保護組織であり、高度な技術の発達した現代でもこれに勝る物は作られていない。

このコルク、ヴァイオリンでは顎当ての下に附けて楽器の保護、緩衝、高さの調整などの役目を果たす。

私は、より良い素材がないかと革や合成樹脂、シリコンゴムなどで試してみたが、人工衛星の断熱、緩衝材としても使われているコルクに戻ってしまった。

顎当ての下に附けるコルクは、形状で、無垢の物と粉砕したチップを樹脂で固めた物と二つに分けられる。

顎当てには、小さく粉砕したチップを樹脂で固めた物が、質が均一で良い。ただし、チップにするコルクは樹齢20年位で最初に採る、薄く質の良くないものが多く、木質部や異物が混入している物があるので気をつけなくてはならない。

また、コルクは、周知のとおりワインの栓として適度の気密性、弾力性、耐熱性、耐候性、耐水性があり、長年、一番よく使われている。このコルクの栓、私見ではあるが、ワインのカテゴリーと、醸造元の心意気を良く示すと思っている。

CIN CIN!

顎当ての下に附けた粉砕したチップを樹脂で固めたコルク

上質の無垢のコルク栓

この厚さの栓をコルク層から型抜きするには、樹齢50年以上の大木の幹の最高のコルク層が必要であり、かなり高価な物となる。

ワインのカテゴリーとしては、モンタルチーノ、バローロ等のDOCG(検定附き品質保証の原産地呼称)クラスの保存用で使われる

無垢のコルクではあるが、樹齢20~40年の若い木や、幹の上部のであり、密度にかける栓。

ワインのカテゴリーとしては、DOC(検定附き原産地呼称)の中クラスで使われる

ただし、余り長い間ビンを横に寝かせて置くと、栓が砕けやすくなるので、長期熟成ワインには、向かない

チップにしたコルクを樹脂で固めた栓

ワインのカテゴリーとしては、DOCクラスで使われる

抜く時に割れたりしなく品質も安定しているが、樹脂とワインが触れる。

無垢の部分と粉砕したチップを合せた合理的な栓

ワインのカテゴリーとしては、DOCクラスで使われる

栓が砕けやすくならないように、中間部にチップを樹脂で固めた物を使い、ワインと触れる下に無垢を使い、樹脂臭などが附かないようにした栓。スパーリングワインでは、このタイプが一般的である。

合成樹脂の栓

ワインのカテゴリーとしては、モンテブルチアーノ等の安いDOCクラス、またはIGT(典型的生産地域指定)、テーブルワイン等で使われる

コルクの良さはないが、コルク樫の木を守ると言う環境問題の面からと、コルクの臭や、割れがないので、直ぐに飲むワインには良いと思う

上記のDOCG、DOC、IGT、テーブルワインと言うカテゴリーは、決してワインの味を表すものではなく、料理との相性や、好みで選べばよいと思う。しかし、日本料理で、濃厚なバローロを飲むような事は避けるべきであると思う。

また、IGTでも醸造元よっては、普通のDOCGクラス以上の、底の高いビン、錫箔の封、最高のコルクを使ったワインもある。

TOP

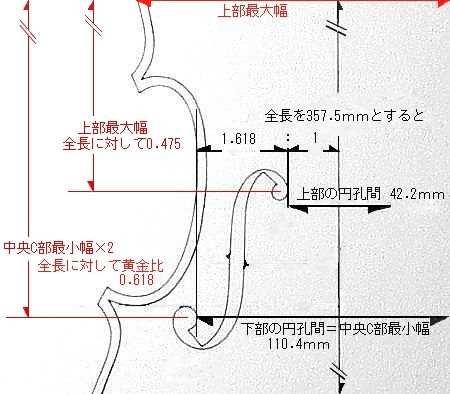

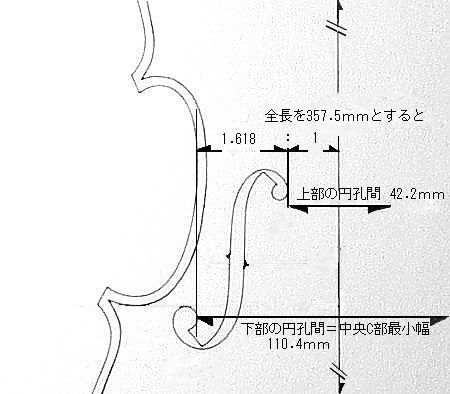

59 F孔は上下の円孔で決まる

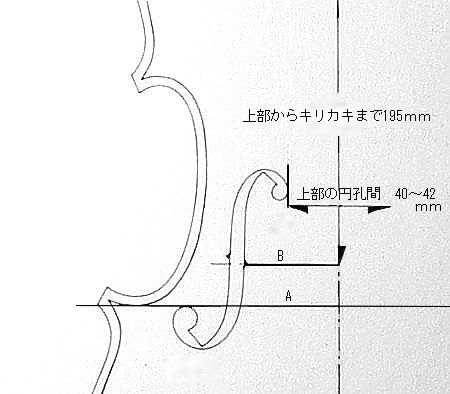

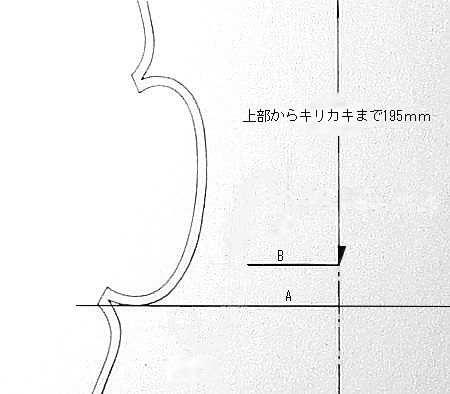

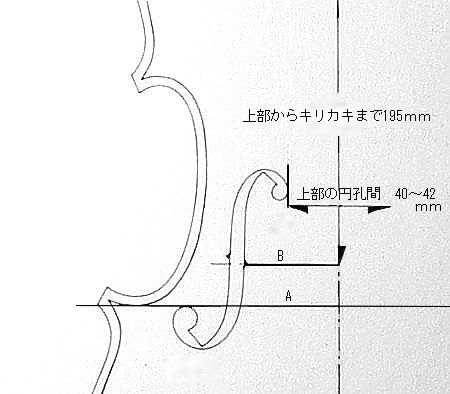

現代の弦楽器製作者のF孔の位置の求め方として、上部からキリカキまでを何でもかんでも、195mmに取ると言う事が縦座標の間違いだとすると、横座標の間違いとして、上の円孔間の距離を40~42mmに取ると言う事がある。(即ち、中心線から左右に20~21mmに取る)

これは、前記の製作の本"ヴァイオリンの誕生"や"リュウテリア ノート NO3"、"ヴァイオリン寸法表"などのすべての本で、この中心線からの長さの重要性を明記している。また、多くの製作者は、F孔を切る前に表板の表に上の円孔間の距離42mmの線をひいている。確かに数値的には大体あっている。

しかし、この考え方からは、F孔の調和は出て来ない。例えば、ある製作者が形をデザインする時に、中央C部の狭い楽器をコピーしたものに、上の円孔間の距離が42mmのF孔を附けては台無しなのである。

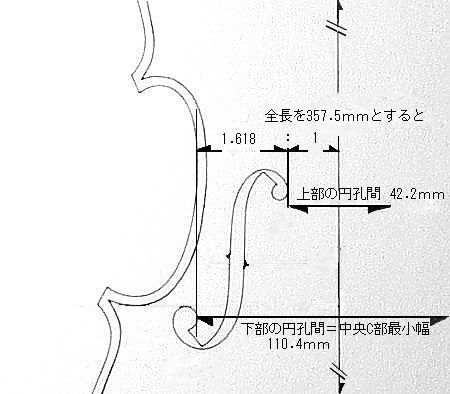

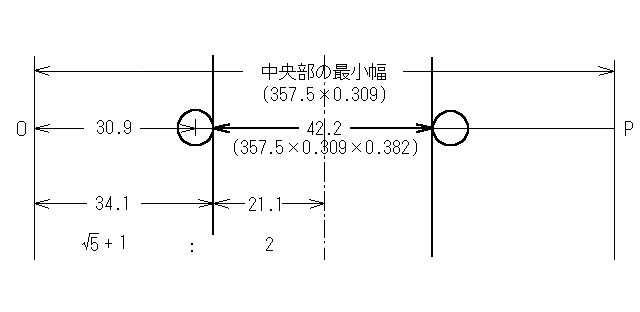

左右の上部円孔間の距離は、中央C部(全長の円に内接する正十角形の一辺、即ち半径に対して黄金比)の半分を黄金比で分ける位置である。即ち左右の下部円孔間の距離は中央C部の長さであるから、上下の円孔間の左右の距離との比は、黄金比の二乗である1:2.618(0.382:1)となる。

F孔の上下の円孔の位置は、縦横ともに素晴らしい位置関係を持っているのである。

-追記-

1992年頃から私なりに考え付いたこの製図法は、現代の指導者的立場にあるグランデ マエストロ(著名な親方製作者)の常識から見たら、異端であるかもしれないが、いつかは理解してもらえる日が来ると思っている。

そして、その時にはアマティやストラディヴァリのような製作者が、また生まれるかも知れない。

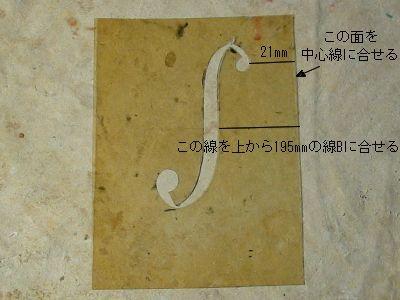

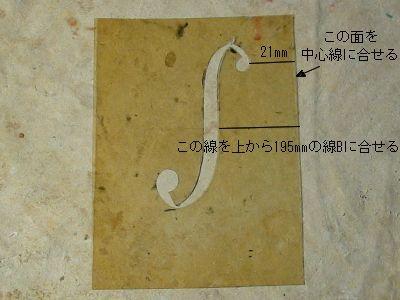

製作者でない読者のために、現代のクレモナ製作法(全世界の製作法と言う方が正しいかも知れないが、、)におけるF孔の位置の求め方を簡単に書いてみる

横板、もしくはパフリングの左右の中央C部の最下部を結ぶ直線Aを引く

この直線に平行な、上端から195mmの平行線Bを引く

(ほとんどの製作者は、f孔を開ける時に、このキリカキの目印の線Bを最初に大切そうに引く!)

著名な楽器から写したりして、上の円孔をフチから21mmに取った薄いプラスチック等の型を作る

この型を中心線と直線Bに合せて表板にF孔をデザインする

(尚、下の円孔は、直線Aに接するようにデザインする)

上記のような型を使って、上部からキリカキまでを何でもかんでも195mm

上の円孔間の距離を単に中心線を基に42mmにすると言う発想からは、調和のあるF孔の位置は求められない

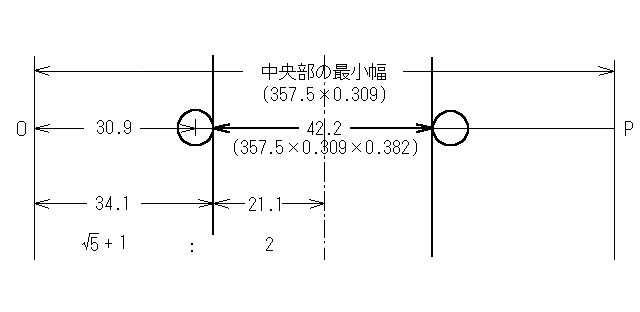

では、どのような位置関係にあるのか?

ストラディヴァリ MEDICI(1716) で考えてみる

357.5(全長)ラ0.309≒110.4

(実測値 109.4)

中央部における最小幅OP (半径に対して黄金比)

110.4・・.618≒21.1 上部の円孔の中心からの距離 (OPの半分に対して黄金比)

110.4ラ0.382≒42.2 (実測値 42.3)

上部2つの円孔間の距離

(110.4-42.2)・-3.2=30.9

フチからの円孔の中心位置

係数0.382については、拙著"ヴァイオリンのf孔"P11を参照して下さい

上の円孔は、中心からC部最小幅の長さを黄金比で分ける位置にあり

上の円孔間と下の円孔間の距離の比(42.2:110.4)は、黄金比の二乗である1:2.618(0.382:1)となる

素晴らしい調和の中に上下の円孔は存在する

-補足-

上下の円孔の縦座標

「48 キリカキよ、さようなら」でも述べたように、上部の円孔の上からの距離は、近似値で上部最大幅であり、下部の円孔の上からの距離は、

中央部における最小幅の二倍(全長に対して黄金比)である。

TOP

60 300丁で秘密は見えてくる

後輩の製作者に、私の製図法を話したら、『製図法と同じように、製作法でも良く鳴る秘密があるのではないですか?』と聞かれた。私は、かつてあるマエストロから言われた事があるような気がしながら『秘密なんかないよ、そんな事を考えるより、まずは沢山作ること、100台くらい作ること』と言った。

しかし、秘密がないわけでもない。教えなかった自分をストラディヴァリのように陰険だなと思いながら、今、教えても解かってもらえないだろうなと自分を納得させた。

200台くらい作ると、木が読めるようになる。この木質、この年輪で作ると、どの様な音になるか解かるようになる。300台くらい作ると、工作上の隠れた秘密が少し見えてくる。作り方の色々な違いが、どの様に音の変化となるか解かるようになる。

紙やすり等を多用して、丁寧に時間をかけて、年に3~4台しか作らない製作者の楽器が、購入後数年すると、工作上の力強さのなさから外見上に飽きが来るのと同時に、音にも飽きが来るのもこの辺に理由があるように思える。

--追記--

数が大切と言っても、単に沢山作ればよいということではなく、いつも製作中に、情熱を持って思考することが重要であると思う。

ただ、ある程度の数を作ると言うことは、楽器を理解する上で必要条件である。

外科手術をしてもらうのに、主席で医学部を卒業した手術経験10の医師か、手術経験1000の医師のどちらに頼むかである。優秀な成績でシュミレートを通った飛行時間100のパイロットと飛行時間10000のパイロットと、どちらが安心かである。

高度な仕事ほど、経験値が物を言うのであると思うが、、。

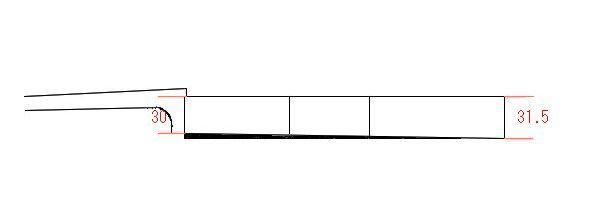

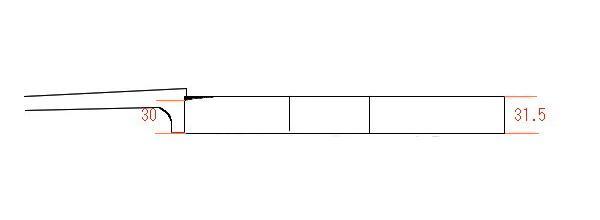

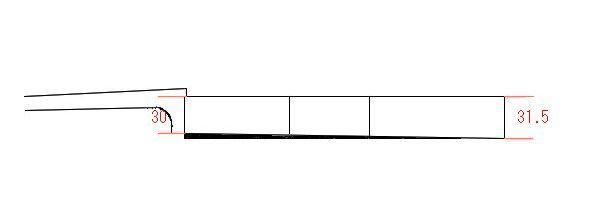

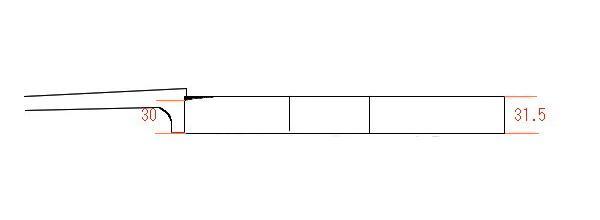

ここまで、私の毒舌的独り言を読んで下さった製作者のために、秘密ではないが一つの私見として胴板の高さについて書いてみたい。

ドイツの製作法では、胴板の高さを一般に上下、約30~30.5mmの均等な高さに取る

但し総ての楽器で言える事ではないが、現代クレモナの製作法と18世紀の著名なクレモナの楽器では取り方に大きな違いがある。現代の製作法では、裏板を張り付ける側を削って楔形に低くする。しかし、18世紀は表板側の一部を削って低くする

裏板の附く側の胴板を真直ぐ斜めに削った現代クレモナの製作法

(図は強調してあります)

17、18世紀の一部の名器に見られる表板側のネックの近くを低くした胴板の高さの取り方

(図は強調してあります)

何故この様に取ったかは、長くなるので次の題に、

真のヴァイオリンには、ピラミッドと同じく隠れた絡繰が有るような気がする。

この私見を読んで何か閃いた製作者は、アマティやストラディヴァリのような楽器を作れるように成るかもしれない、、、

TOP

目次にもどる

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50

51-60

独断と偏見に満ちていますが、独り言と思ってお許しください。また間違いの点や御意見がございましたならば、下記まで

HOME