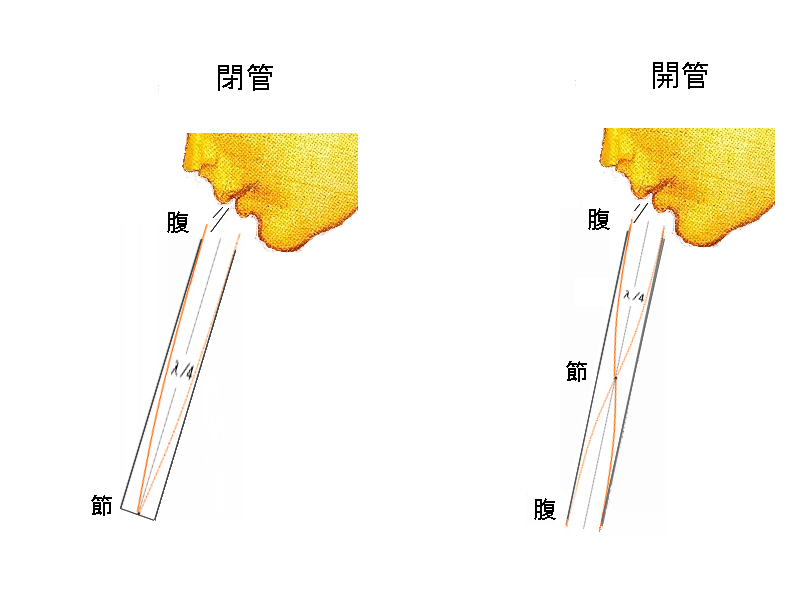

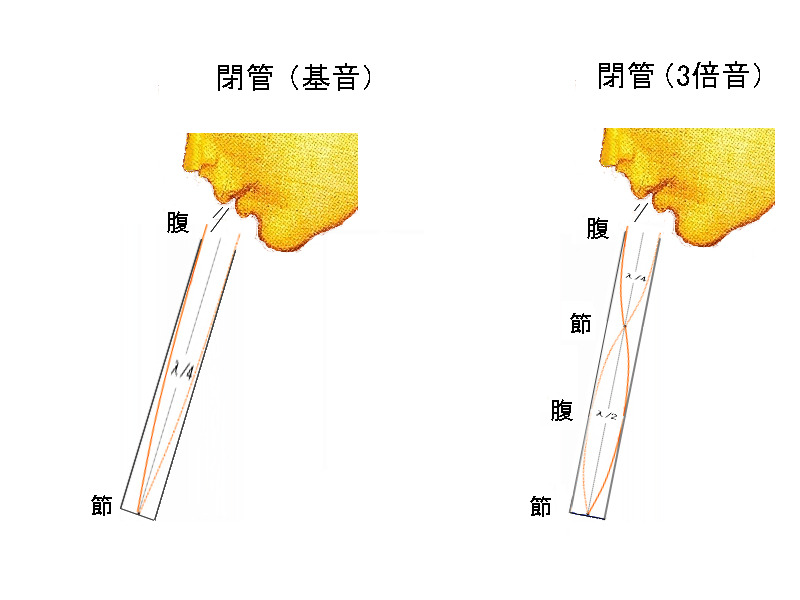

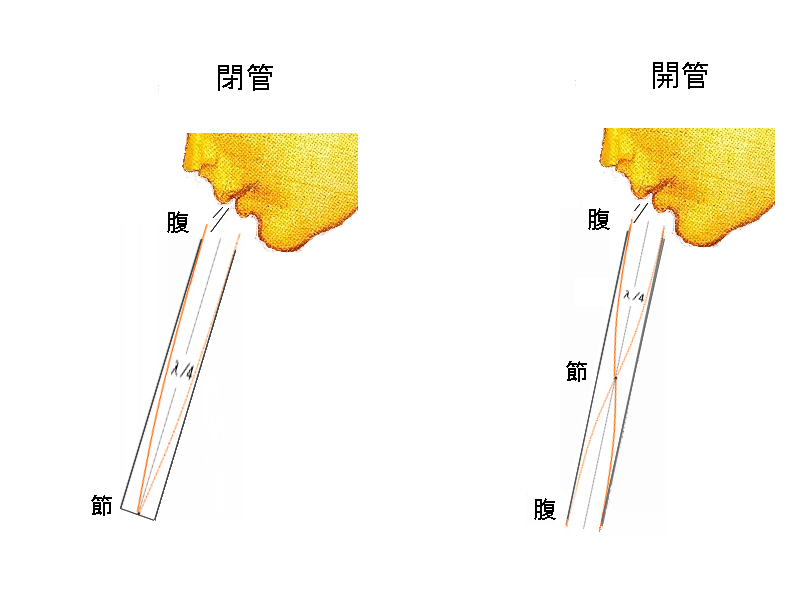

閉管と開管

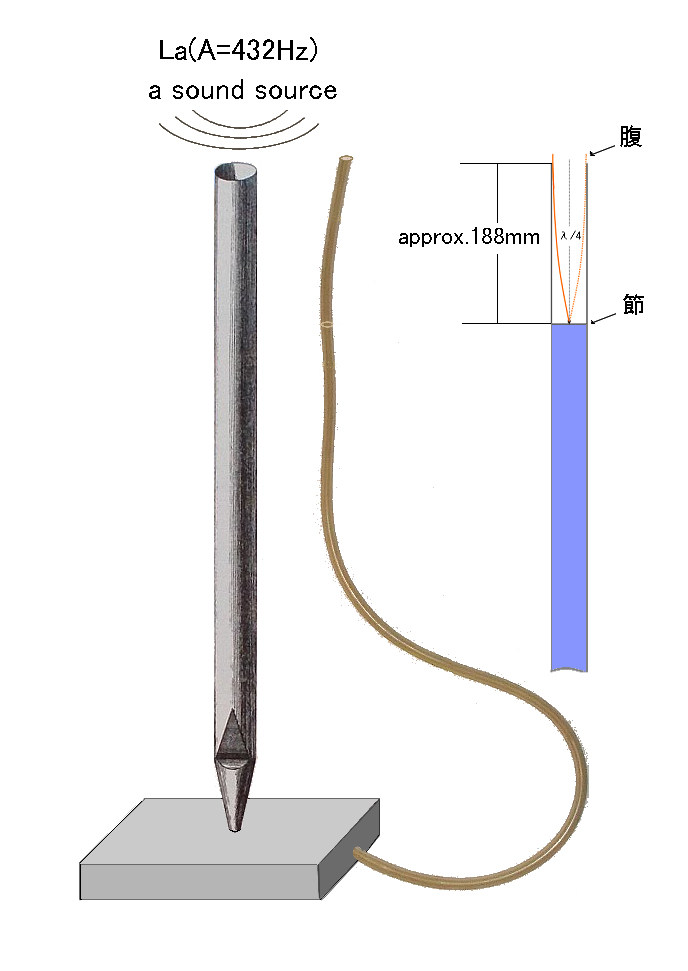

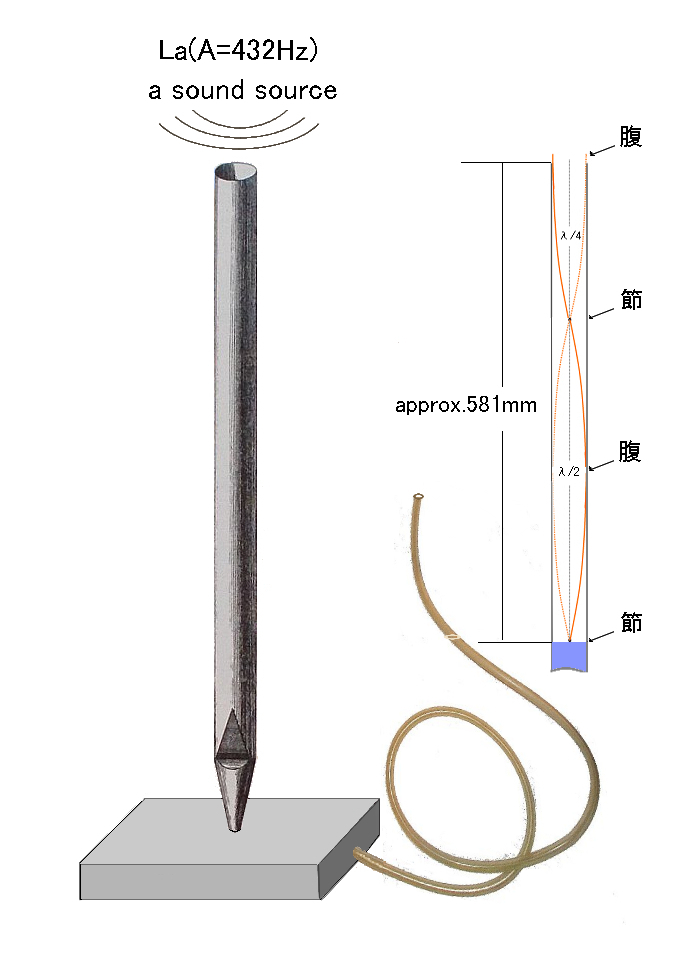

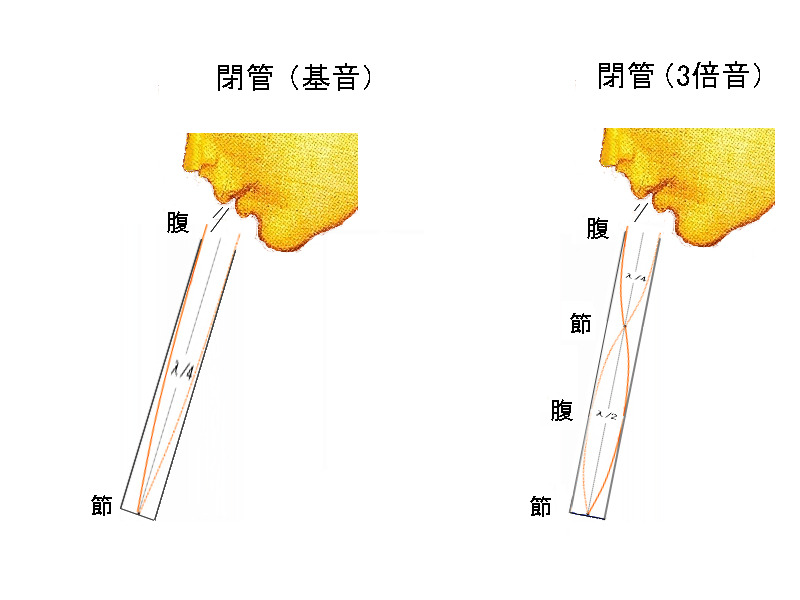

水道管のような管の縁に息を吹いた時に、基本音は閉管でλ/4、開管ではλ/2となる、即ち開管は閉管の2倍の高さの音になる

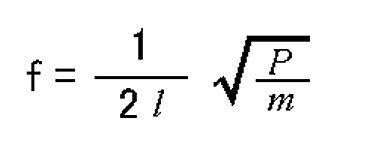

開口端補正(後記で説明)を無視し、気温15℃で、管の長さを約25cmと仮定すると、閉管では基音の1λは、管の長さの4倍である約100cmであるので、340m÷1mで約340Hzの音高になる

開管では基本音の1λは、管の長さの2倍である約50cmであるので340m÷0.50mで約680Hzの音高になる

閉管では、底が節となり奇数倍音のみで3倍音から始まる

この為に、偶数倍音が含まれないので、クラリネットのような音になる。(クラリネットはリコーダーなどと異なり空気が唄口から漏れないので唄口が閉で節となり、上図の閉管を上下反転した波形となる)

開管では、偶数倍と奇数倍の倍音が含まれるので、パイプオルガンのような音になる

尚、音は空気の粗密波であるが、図はサインカーブで表わしている

また、笛の開口端補正値は外気の密度と、管内の空気の密度の差による音響インピーダンスを考慮する必要があるのではないかと思う

この為、先の実験ではパンパイプやシクーリのように、唄口を開く形でかなり水平に息を吹きかけないといけない

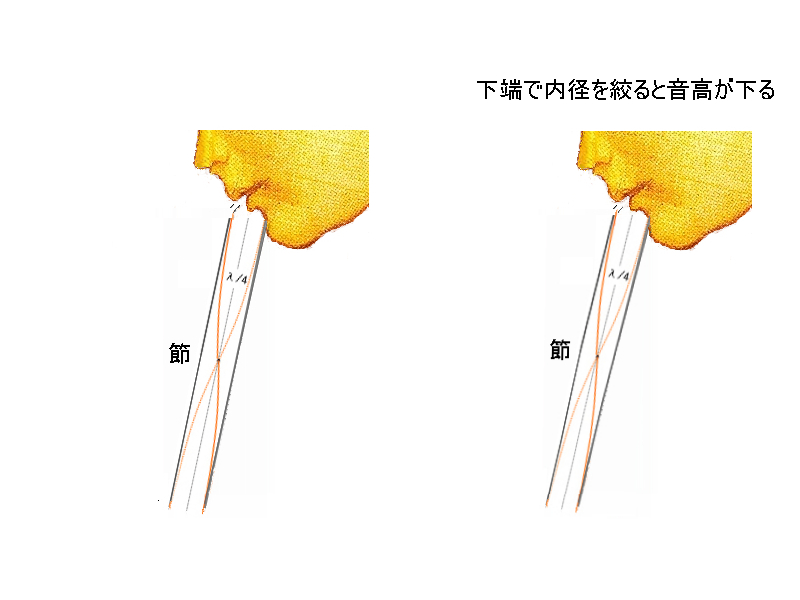

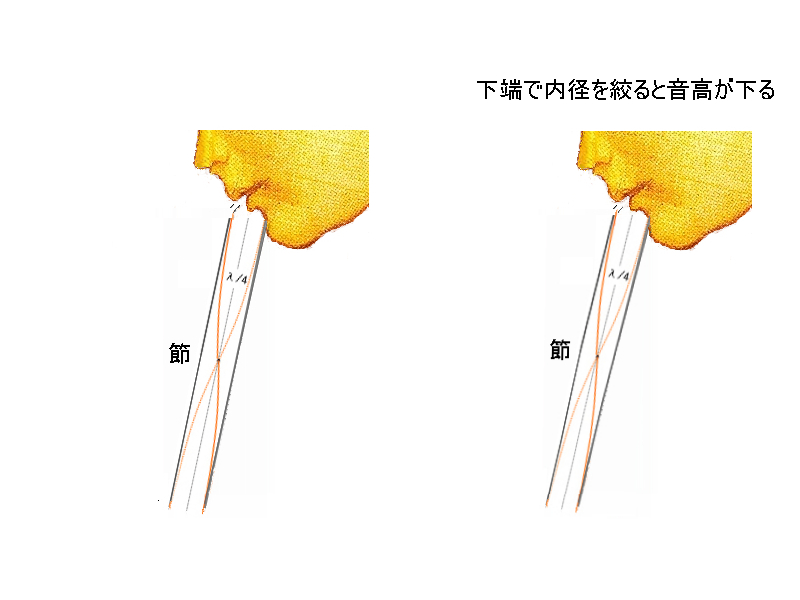

開管の誤差は、バロック時代の笛やケーナ、和楽の横笛のように、内径を下端で絞って低音域を下げるのと同じく、内径が円筒でも気圧の不均等な上昇により、内径を下端で絞ったのと同じ現象で、音が下がるのか?、、逆テーパーを付けた放出口のインピーダンスが上がる事で音波が押し伸ばされ唄口の開口端補正値が増加し、音が低くなるのか?、、

また唄口のエッヂにあてる空気の角度で気柱内の気圧が増減し音程が変化する尺八やケーナのような唄口であるためとも思われる

(開管では、唄口が無いと音が出し難いから)

そして、この音程を吹き方で半音程度変えられる事が、これらの楽器の素晴らしい特質であると思う

ケーナの唄口

テーパーを付け下端で絞って低音域を下げているケーナ